سعيد محمد

نشر موقع Countercurrents.org هذه المقالة المهمّة باللغة الإنكليزية عن إرث القائد الماركسي ــ اللينيني والأديب والناقد العربي الفلسطيني غسان كنفاني (1936 ـــ 1972) الذي يتعرّض لتشويه متعمّد لمضمون فكره، ولطبيعة دوره في إطار تنظيم «القوميون العرب» و«الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» من قبل بعض الأوساط الأكاديمية المشبوهة. ولأهميّة مضمونها، نقدمها للقرّاء باللغة العربيّة

ترجمة وتقديم: سعيد محمد

بقلم سي سيتانتا

أوقدت المقاومة بقيادة غزة في مواجهة الحرب الإبادية للكيان الصهيوني على القطاع، وعدوانه التوسعي عبر المنطقة الأوسع، خيوطاً من الأمل بأنّ الاحتلال الإسرائيلي المدعوم إمبريالياً يمكن أن يُهزم. ومع انضمام الردود المسلّحة من اليمن، وإيران، فإنّ المرحلة الحالية من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ضد المذابح الدموية قد أفضت إلى تحوّل جذري، إذ بدأت تتشكّل حالة انزعاج وانقسام بين داعمي الصهيونية الغربيين.

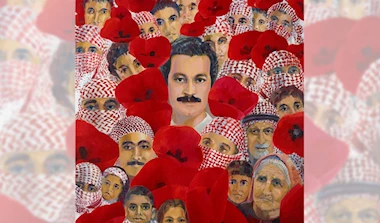

التحركات منذ وقبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 غذّت أيضاً معركة فكرية مضادّة، إذ يبحث جيل جديد عن إجابات. في فلسطين المُستعمَرة وما وراءها، قاد البحث عن إطار جاد لفهم هذه الأحداث التاريخية كثيرين للعودة إلى أعمال غسان كنفاني، القائد الماركسي، والروائي، والفنان، ورئيس تحرير مجلّة «الهدف» الذي استُشهد مع ابنة شقيقه لميس على يد جهاز الموساد الإسرائيلي في بيروت في 8 تموز (يوليو) 1972، وهو في السادسة والثلاثين.

اليوم، يثبت تشخيص كنفاني لدور الطليعة المسلّحة يومياً في غزة، فيما تقدم جوانب أخرى من مساهمته البارزة نبوءات وتحليلات قادرة على إرواء عطش المنطقة والعالم للتغيير. لكن، كما هي الحال مع رموز ثوريين آخرين من ماركس إلى فانون وغيفارا، فإنّ إرث كنفاني يُستَخدم من قِبل قوى تسعى إلى تشويش المعنى، وتخفيف حدّته، وتحويله إلى خطاب مدجَّن.

إرث الأدب المقاوم

فما هو إرث هذا المثقف الفلسطيني المتعدّد الأبعاد؟ ركّز كثيرون على أعمال كنفاني الروائية، إذ تظهر الشواهد أنّه بدأ الكتابة باكراً في دمشق وهو مراهق، قبل أن يصبح اسماً مرموقاً مع رواية «رجال في الشمس» عام 1963، الأولى من بين أربع روايات صدرت له في حياته.

كان كنفاني يشير إلى مسارين أساسيين في تكوينه: مشاهدته المباشرة لتجربة اللاجئين الفلسطينيين، ورؤيته شخصيات مثل «أم سعد» كـ «مدارس» لفهم العالم؛ وانخراطه منتصف الخمسينيات في النشاط عبر «حركة القوميين العرب» (تأسست عام 1951 بقيادة جورج حبش وآخرين). عمل كنفاني في منشورات الحركة منذ 1955، وليس مبالغة القول إنه كان «كاتباً قومياً عربياً» في تلك السنوات، إذ أنتج قصصاً ذات وعي سياسي إلى جانب أعماله الروائية، مع خضوع كل ذلك لتوجيهات قيادة الحركة.

كلما تعمّق كنفاني في السياسة، عبر الحركة القومية العربية، ثم عبر خليفتها الفلسطينية منذ 1967، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ذات التوجّه الماركسي ــ اللينيني، اتّسع حجم إنتاجه الصحافي والسياسي مقارنة بأدبه التخييلي.

على سبيل المثال، فإنّ تقريره عن رحلة إلى الصين الشيوعية عام 1965 كمراسل لصحيفة «المحرر» وكمحرر لملحق «فلسطين» بلغ 150 صفحة، بينما لم يتجاوز إنتاجه القصصي في العام نفسه أربع قصص قصيرة.

في ذلك العمل، بدا احتضانه للاشتراكية العلمية أكثر وضوحاً، لكن بروزه الأكبر كان في إطار الجبهة الشعبية حيث لمع كمنظّر ماركسي وركيزة تنظيمية. كتب أو أسهم في كتيبات مفصلية مثل «الإستراتيجية السياسية والتنظيمية» (1969) و«المقاومة ومعضلاتها» (1970)، وتدخّل بحسم في النقاشات الداخلية، كما في مؤتمر الجبهة عام 1972 في مخيم البدّاوي في لبنان، حيث انتصر موقفه الأغلبي على تيّار انشق باتجاه يساري متطرّف.

مواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعيات العربية تتطلّب أن نستعيد غسان كاملاً، لا غسان مشوَّهاً أو منزوع السلاح

تضمّنت مساهمات كنفاني النظرية، على امتداد عقد واحد فقط، نقاطاً جعلت أعماله تصمد أمام الزمن: صياغته لمصطلح «أدب المقاومة» ليصف الجهد الجماعي الفلسطيني في مواجهة كيان عنصري قاهر؛ فهمه للصهيونية كمستعمرة متقدمة للإمبريالية الغربية في المنطقة ورؤيته للصراع ضد الإمبريالية كمفتاح لهزيمة الاستعمار الصهيوني؛ قراءته المادية لثورة 1936–1939 واستخلاصه دروساً أساسية للحركات المقبلة؛ نقده اللاذع للبرجوازيات العربية بعد هزيمة 1967، بما في ذلك الشرائح الفلسطينية الساعية إلى التسوية مع الاحتلال؛ استلهامه نقد ماو للتحالف الطبقي في حركات التحرر الوطني؛ تبنّيه مدرسة حرب العصابات كما طُبّقت في فيتنام؛ وتأسيسه لمبدأ المقاطعة المبدئية للكيان الصهيوني وحلفائه.

شكّلت هذه النقاط وغيرها، التي وُلدت في بيئة من مركزية ديموقراطية وغضب ثوري، رؤية الجبهة الشعبية، وأسّست لدورها المحوري في الكفاح الفلسطيني المسلح.

الدراسات الأكاديمية عن كنفاني: موجة جديدة

في معنى ما، ظل كنفاني حاضراً دوماً بين الفلسطينيين. اسمه وصورته على جدران المخيمات، ومشاريع مثل «شبكة رياض الأطفال» التي أدارتها زوجته آني، و «مؤسسة غسان كنفاني الثقافية» في لبنان. لكن، باستثناء روايات مثل «رجال في الشمس» و«عائد إلى حيفا» المعروفة بين ناشطين وأكاديميين على حد سواء، فإنّ المساهمة السياسية الأعمق لكنفاني ظلّت عصية حتى على أكثر القوى التزاماً على المستوى الدولي.

تغيّر هذا مع عودة أعمال كنفاني إلى الظهور عالمياً، بما في ذلك اكتشاف مقابلة لافتة عام 2017 مع الصحافي الأسترالي ريتشارد كارلتون، حيث ظهر كنفاني كناطق باسم الجبهة الشعبية ليؤكد بثبات مبادئ حق تقرير المصير الفلسطيني. الافتراضات التي روّجت لوجود «صراع متكافئ» يمكن أن يُحلّ بـ «الحوار» انهارت تماماً، فيما بات الحق في المقاومة «حتى آخر قطرة دم» أمراً مقدساً.

مدفوعةً بإعادة اكتشاف كنفاني، ظهرت ترجمات جديدة إلى الإنكليزية، من بينها: «عن الأدب الصهيوني» (دار إب، 2022)، و «ثورة 1936–1939 في فلسطين» (دار 1804، 2023)، و«مجموعة الكتابات السياسية المختارة» (بلوتو، 2024).

جذبت هذه الكتب جمهوراً واسعاً. ومع انتشار مقاطع كنفاني المصوّرة على الإنترنت في سياق صراع تاريخي بين المقاومة الفلسطينية واحتلال دموي متوحّش، برز حقل أكاديمي جديد يُسمّى «دراسات كنفاني». مصطلح صاغه محرّرو مجلد «بلوتو».

وقد وجد هذا الحقل أتباعاً جدداً. لكن، بالقدر نفسه، فإنّ إرث كنفاني، مثل إرث أي منظّر ثوري تاريخي آخر، تعرّض للاستيلاء من قِبل قوى سياسية وأكاديمية تسعى إلى إساءة استخدام خطابه وتلويث جوهره.

تنوّعت هذه الممارسات بين استخدام اسم كنفاني من قِبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وبين تحليلات أكاديمية تشكّك بلا سند في التزامه بالماركسية ــ اللينينية للجبهة الشعبية وكفاحها المسلح. هذه المقاربات تركز تقريباً بشكل كامل على أعماله الروائية، وتتعمّد تهميش كتاباته السياسية للجبهة الشعبية وسابقتها، «حركة القوميين العرب».

هذه الصناعة الأكاديمية القائمة على التشويش تضم عدداً من المشتغلين النشطين، وهو ما يفسّر جزئياً الصمت المذهل الذي دام أكثر من نصف قرن تجاه كتابات الشهيد السياسية في الغرب. مثلاً، في جامعة «كِنت»، يقدّم بشير أبو منّه نفسه كخبير بكنفاني، فيما يهاجم المواقف المناهضة للإمبريالية في سوريا وفلسطين. وفي إهانة لكل من كنفاني وفانون، يكتب أنّ «كنفاني هو الكاتب الفلسطيني الوحيد الذي كان يمكن أن يصير فانوناً آخر».

ورغم إشارته إلى تقدير كنفاني للقومية التقدمية المناهضة للاستعمار، فإنّ روايته تكاد تخلو من ذكر الجبهة الشعبية، ويقدّم كنفاني على أنه صاحب «قيم إنسانية» تتعارض مع التزامه بالكفاح المسلح، من دون أي دليل على هذا الادعاء.

وفي المقابل، يتجاهل أبو منّه الكم الهائل من كتابات كنفاني السياسية للجبهة. لماذا؟ نجد الإجابة في مواقفه السياسية المعاصرة، التي تُحمّل المقاومة (بما فيها الجبهة الشعبية) مسؤولية دمار غزة (أبو منّه 2024)، وتعارض إطلاق الصواريخ الفلسطينية، وتدعو إلى «حل الدولتين».

الجزء الثالث: جلبير الأشقر وتحريف الإرث

شريك أبو منّه في هذا المسار، الأكاديمي اللبناني جلبير الأشقر، الذي يقدّم نفسه هو الآخر كـ «اشتراكي علمي». في مقالاته التي تهاجم سوريا و «حزب الله» وتُعيد فتح ملفات «الستالينية»، استخدم منصات مشبوهة مثل تقديمه لترجمة أعمال المفكر اللبناني مهدي عامل ليعلن أنّ الأخير، إلى جانب سمير أمين، هما «الماركسيان الوحيدان القابلان للتعرّف إليهما في العالم العربي».

الأشقر الذي تلقّى تمويلاً مباشراً من وحدة سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية تُدعى «وحدة المتخصصين الثقافيين الدفاعيين» (DCSU)، جرى تجنيد أكاديميين من خلالها لتقديم خدمات معرفية وثقافية تساعد القوات الإمبريالية في تدخلاتها العسكرية داخل العالم العربي وخارجه (سِكربس 2019).

في جامعة «كِنت»، يقدّم بشير أبو منّه نفسه كخبير بكنفاني، فيما يهاجم المواقف المناهضة للإمبريالية في سوريا وفلسطين

وبما أنّ الأشقر دعم علناً حرب الناتو عام 2011 في ليبيا وما تلاها من مذابح، فلا غرابة أن يلعب هذا الدور المشبوه. المفاجئ حقاً أنّ منصات يفترض بها الالتزام بمبادئ اليسار العالمي، مثل مجلة «الدراسات الفلسطينية» أو مجلة «المادية التاريخية»، قد رحّبت بمساهماته، رغم عمله لمصلحة وزارة الدفاع البريطانية وهجومه المتكرر على المقاومة في غزة. من هنا، يبدو واضحاً أنّ إنكار وجود إسهام نظري ماركسي لكنفاني ليس إلا مطلباً من مطالب هذا التيار المتواطئ مع الإمبريالية، الذي رحّب بما سمّاه «الثورة» في سوريا، لكنه يهاجم المقاومة المسلحة في غزة.

حازم جمجوم والجيل الجديد من الباحثين

من بين جيل أصغر من الباحثين الذين يزعمون الارتباط بإرث كنفاني، يبرز اسم المترجم حازم جمجوم، الذي قدّم أخيراً ترجمة جديدة لكتيّب ثورة 1936–1939 في فلسطين. ظهر جمجوم في عدد من الفعاليات، بينها ندوة في «صندوق القدس» و «مركز فلسطين» في 14 أيلول (سبتمبر) 2023، حيث قدّم عرضاً مطوّلاً لما اعتبره إسهامات كنفاني الأساسية. لكن العرض كان مليئاً بادعاءات بلا سند، ما استدعى الرد لتوضيح الصورة لمن يبحثون عن قراءة دقيقة لكنفاني.

خلال تلك الندوة، زعم جمجوم أن كنفاني حين كان رئيس تحرير صحيفة الجبهة الشعبية «الهدف»، «لم يكن يوافق على نصف ما يُنشر فيها»، لكنه كان يتيح المجال لكتابات الآخرين «لأنّ الثورة تصبح أقوى إذا وُضعت هذه الأفكار على الورق». بهذه القراءة، يظهر كنفاني كأنّه موظف محايد، يضع أفكاره الخاصة جانباً وينشر ما يخالف قناعاته، أي بمنزلة «منشق أناركي» داخل تنظيم ماركسي ــ لينيني طليعي.

وزاد جمجوم بأن نسب إلى كنفاني شعار «الهدف» الشهير «كل الحقيقة للجماهير»، فيما من المؤكد أنّه من صياغة وديع حداد. وذهب إلى القول إنّ هذا الشعار، ونهج كنفاني التحريري، «يناقضان أي شكل من أشكال الطليعية». لكن الوقائع تشير إلى عكس ذلك: فقد كتب كنفاني بوضوح تحت راية «رأي الجبهة الشعبية» أنّ التنظيم يشكّل «تجسيداً طليعياً في حركة المقاومة المسلحة» (كنفاني 2024، ص124).

الأخطر أنّ جمجوم استحضر الزمن الافتراضي ليقول إن كنفاني لو كان حياً اليوم «لانشقّ أكثر عن خط الجبهة». ويترك الأمر غامضاً: هل يقصد معارضة الجبهة للتدخل الإمبريالي في سوريا؟ هل يقصد انتقاد قيادات مثل أحمد سعدات أو ليلى خالد؟ لا دليل يُقدَّم، ولا أمثلة من مقالات «الهدف» التي يفترض أن كنفاني لم يكن يوافق عليها. إنها مجرد تكهّنات لا أساس لها.

وفي مقابلة مع موقع «موندويز» في أيار (مايو) 2025، قدّم جمجوم قراءةً ملتوية لثورة 1936–1939 في السياق العربي الراهن. قال: «فكّروا في نظام الأسد، كم من الكلام الفارغ قال عن فلسطين كقضية مجردة، وقارنوا ذلك بكيفية تدميره المباشر أو غير المباشر لمخيمات اللاجئين من تل الزعتر إلى اليرموك». لكن هذه الرواية تتجاهل تماماً حقيقة أنّ ما جرى في سوريا بعد 2024 كان انقلاباً طائفياً قادته بقايا «داعش» و «القاعدة» بدعم إمبريالي وإسرائيلي مباشر، وأنّ ما سُمّي «النظام الجديد» في دمشق تحالف مع إسرائيل وصمت على قصف إيران، فيما حظرت السعودية كتب كنفاني.

اللافت أنّ جمجوم كان من الموقّعين عام 2016 على بيان نظّمه الناشط اليميني جوي أيوب، يحمّل الدولة السورية وحدها مسؤولية الخراب، ويصف ما حدث بأنه «ثورة»، ويتجاهل تمويل المجموعات المتطرفة وتسليحها من قِبل الغرب والخليج وتركيا. هذا الموقف يعكس انحيازاً واضحاً ينعكس في ترجماته وقراءاته لإرث كنفاني.

تثير ترجمات جمجوم الجديدة سؤالاً مهماً: هل تنعكس مواقفه السياسية على عمله في الترجمة؟ كتابه الذي صدر عن دار 1804 Books عام 2023 وحاز جائزة في جوائز كتاب فلسطين في لندن 2024 لم يكن في الحقيقة الترجمة الأولى.

فالنص الأصلي كان قد تُرجم إلى الإنكليزية عام 1972 على يد اللجنة الإعلامية المركزية للجبهة الشعبية، ونُشر في نشرة PFLP Bulletin التي كان كنفاني نفسه عضواً في هيئة تحريرها.

تقول الباحثة شارلوت كايتس: «كانت النشرة تُوزع في السبعينيات عبر أنصار الجبهة في مختلف أنحاء العالم، وتخاطب جمهوراً دولياً منخرطاً في العمل الثوري والنضال المناهض للاستعمار. في تلك المرحلة، كانت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مراكز للتنظيم والعمل الثوري العالمي، وكانت الحركات الثورية في الغرب على تواصل مباشر مع الجبهة الشعبية، في الكفاح الجماهيري والمسلح معاً».

(كايتس 2024)

بالتالي، لم تكن ترجمة 1972 مجرد نقل لغوي، بل معالجة سياسية موجّهة خصيصاً للمناضلين الناطقين بالإنكليزية، مع إضافات وتوضيحات بما يخدم أولويات التضامن الأممي. أما إصدار 2023 فقد حاول «تصحيح» ما اعتبره أخطاء ترجمة، لكنه وقع في فخ مختلف.

في نص جمجوم مثلاً، يُترجم مصطلح الهجرة اليهودية أحياناً إلى «الهجرة الصهيونية»، وأحياناً أخرى إلى «تدفّق الهجرة»، ما يحذف كلمة «يهودية» تماماً. في زمن تُستخدم فيه تهمة «معاداة السامية» كسلاح سياسي ضد النشطاء، يظهر هذا التخفيف كأنّه تراجع عن توصيف كنفاني الصريح للطابع اليهودي الاستعماري للهجرة التي رعتها بريطانيا. الأمر لا يتوقف عند ذلك.

في مواقع أخرى، يترجم جمجوم عبارة «الحركة الوطنية الفلسطينية» بدقة، لكنه يعود في مواضع مختلفة ليستخدم تعبير «النضال من أجل الحرية» بدلاً من «النضال الوطني الفلسطيني»، بينما الترجمة الأصلية عام 1972 كانت واضحة: «القيادة التقليدية… شاركت، أو على الأقل تساهلت، في أكثر أشكال العمل السياسي تقدماً (الكفاح المسلح)؛ رفعت شعارات تقدمية، وقدّمت في نهاية المطاف، رغم طبيعتها الرجعية، قيادة إيجابية خلال مرحلة حاسمة من النضال الوطني الفلسطيني».

استخدم النص الأصلي للترجمة الأممية عام 1972 مصطلح national أو nationalist أكثر من خمسين مرة، ولم يتجنّب البُعد القومي أو الوطني. لكن نسخة جمجوم تضعف هذا الوضوح، وتستبدل المفردة بمصطلحات مثل patriotic أو «حرية»، ما يخفف الحِدّة التحررية الوطنية التي قصدها كنفاني.

هذا الانزياح في الترجمة يفتح الباب لقراءة سياسية مغايرة: فهو يتناغم مع تصريحات جمجوم نفسه، التي يرفض فيها وصف كنفاني بالوطني أو القومي، ويزعم أنّ النظر إليه بهذه الطريقة «تفويت للجوهر». لكن كنفاني كتب بوضوح عام 1971 في فيلم «الثورة لماذا؟»: «القضية الفلسطينية هي قضية تناقض صدامي بين حركة التحرر الوطني العربية، التي تقودها الحركة الوطنية الفلسطينية، وبين الإمبريالية في هذه المنطقة من العالم، التي تقودها الحركة الصهيونية».

كما كتب: «من الواضح أنه لا دليل أوضح للعمل وأكثر فاعلية من الماركسية ــ اللينينية حين تندمج إبداعياً مع التماسك النضالي للقومية العربية» (كنفاني 2024، ص158) أي محاولة لترجمة «الوطنية» هنا إلى patriotism أو «حرية» تفوّت المعنى تماماً. فكنفاني ظل ملتزماً برؤية التحرر الوطني العربي، واعتبرها شرطاً حاسماً لهزيمة الاستعمار الصهيوني، ورأى في الماركسية أداةً تتكامل مع القومية التقدمية.

تشويه العلاقة بين كنفاني و «الجبهة الشعبية»

رغم وضوح النصوص التي كتبها كنفاني بنفسه، يصرّ عدد من الأكاديميين الغربيين على تصويره كمنشق داخل الجبهة الشعبية، أو ككاتب مستقل لا علاقة له فعلياً بتنظيمه. هذه السرديات ليست سوى محاولات لإحداث قطيعة مصطنعة بين فكر كنفاني والممارسة الثورية للجبهة.

في هذه الروايات «الرجعيّة»، يصبح موقع كنفاني كناطق رسمي للجبهة، ورئيس تحرير صحيفتها، وكاتب وثائقها السياسية المركزية، مجرّد ستار يخفي مواقف «حقيقية» لم يصرّح بها أبداً. بل يقدَّم أحياناً كمتمرّد أناركي أو إنساني ليبرالي داخل تنظيم ماركسي ــ لينيني طليعي. لكن لا أحد من هؤلاء يقدّم دليلاً واحداً على مثل هذه الادعاءات.

مثلاً، يشير باحثون مثل لافاليت (2020) إلى أنّ فكر كنفاني يتعارض مع «الماركسية الكلاسيكية» أو مع مبدأ «التحرر الذاتي»، فيما يذهب آخرون مثل ليوباردي (2020) إلى أبعد من ذلك، إذ يكاد يغيب ذكر كنفاني عن كتابه الذي يتجاوز 290 صفحة عن «تراجع اليسار الفلسطيني»، ولا يذكره إلا مرة واحدة كـ «مجرد بوق حزبي رسمي».

هذا النمط ليس مصادفة. فهو يسعى أولاً إلى فصل الجبهة الشعبية عن أبرز مفكريها الثوريين، وإضعاف شرعية التنظيم نفسه عبر الادعاء بأنّ حتى أهم قادته كانوا غير مقتنعين بخطه.

وثانياً، يهاجم مبدأ المركزية الديموقراطية الذي شكّل إطار عمل كنفاني ورفاقه، ليقدّمه على أنه مجرد غطاء قمعي لمواقف غير معلنة. والنتيجة: تحويل كنفاني إلى «متمرّد» بلا سند، بينما كان في الواقع أحد أهم المنظّرين الذين رسموا هوية الجبهة وموقعها في الحركة التحررية العالمية.

يلخّص الكاتب مروان عبد العال، القيادي في الجبهة الشعبية بلبنان، قيمة كنفاني بقوله: «من المهم أن نشير إلى أنّ غسان لم يكن عضواً في المكتب السياسي، ولم يُعيَّن فيه إلا بعد استشهاده، لكنه كان عضواً في اللجنة الإعلامية المركزية. وحقيقة أنّ كتاباته كانت تصدر باسم اللجنة المركزية تعني عملياً أنه كان بمنزلة عضو غير معلن في القيادة العليا. إنّ مفكراً بهذا العمق والتجربة والشخصية كان قادراً على صياغة عقول الآخرين. بالنسبة إلي، هذا أخطر على إسرائيل من أي سلاح نووي».

مقاومة التشويه واستمرارية الإرث

كان كنفاني قد حذّر بنفسه من أنّ «تشويه الحقائق التاريخية أحد أعمدة الهيمنة الإعلامية الإسرائيلية» (كنفاني 2024، ص213). واليوم، فإنّ الوقوف مع التحرر الفلسطيني يعني بالضرورة مواجهة هذا التشويه، القديم والجديد، بكل قوة.

لم يكن كنفاني «متمرداً» على الجبهة الشعبية كما يصوّره الأكاديميون المراجِعون، بل كان جزءاً أصيلاً من بنيتها، ومن أبرز من أسّسوا خطها الفكري والسياسي. لقد أغنى التنظيم بقدراته كمنظّر ماركسي، وكاتب سياسي، ومثقف جماهيري، ومجادل بارع، وشارك في رسم المواقف الحاسمة داخلياً وخارجياً. لذلك، لم يكن غريباً أن يُعيَّن بعد استشهاده مباشرة في المكتب السياسي للجبهة، وأن يصف جورج حبش رحيله عام 1972 بأنه «ضربة موجعة حقاً» للتنظيم.

إن الحديث عن «دراسات كنفاني» بوصفها حقلاً أكاديمياً جديداً يجب أن يكون مشروطاً بأمرين: أن يُفتح على تعددية مناهج التحليل والنقاش، وأن يظلّ مرتبطاً بجوهر ما مثّله كنفاني، أي التزامه المطلق بخط المقاومة والتحرر الوطني. فكما نشر رفاقه في «الهدف» ملفات مطوّلة عن فكره، وكما واصل كتّاب عرب مثل الراحل سماح إدريس الدفاع عن نهجه، يظلّ إرث كنفاني اليوم حاجةً ثورية ملحّة، وليس مجرد مادة جامعية أو خطاب ثقافي منزوع الدسم.

إن مواجهة الإمبريالية والصهيونية والرجعيات العربية تتطلّب أن نستعيد غسان كاملاً، لا غسان مشوَّهاً أو منزوع السلاح. إرثه ليس مجرد روايات، بل هو أيضاً نظرية ثورية، وموقف سياسي صارم، وإبداع في مواجهة أعتى قوى الاستعمار. وإذا أردنا أن نكون أوفياء لمسيرته، فعلينا أن ندرسه بدقة، وأن ننحاز إلى المقاومة كما انحاز، وأن نجعل من فكره سلاحاً في معاركنا الراهنة.

■ رابط المقالة الأصلية

* المراجع (مترجمة)

• مروان عبد العال. «الفلسطينيون في لبنان وغسان كنفاني السياسي»: حوار مع مروان عبد العال، الجبهة الشعبية، Arab Studies Quarterly، المجلد 36، العددان 3–4، أيلول 2024.

• بشير أبو منّه. «الرواية الفلسطينية: من 1948 حتى الحاضر»، كامبريدج، 2016.

• بشير أبو منّه. «المقاومة الفلسطينية ليست كتلة واحدة»، Jacobin، 28 نيسان 2024.

• لويس ألدَي. «سباق مع الزمن: حياة وموت غسان كنفاني»، Mondoweiss، 11 أيلول 2023.

• مهدي عامل. «الماركسية العربية والتحرر الوطني»، بريل، 2021.

• غسان كنفاني. «ثورة 1936–1939 في فلسطين»، لجنة الإعلام المركزي للجبهة الشعبية، 1972.

• غسان كنفاني. «ثورة 1936–1939 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل»، 1804 Books، 2023.

• غسان كنفاني. «الكتابات السياسية المختارة»، بلوتو، 2024.

• شارلوت كايتس. «ثورة 1936–1939 لغسان كنفاني: تاريخ ثوري»، Arab Studies Quarterly، المجلد 36، العددان 3–4، أيلول 2024.

• مايكل لافاليت. «ثقافات المقاومة الفلسطينية: محمود درويش، فدوى طوقان، غسان كنفاني، ناجي العلي»، Redwords، 2020.

• فرانشيسكو سافيريو ليوباردي. «اليسار الفلسطيني وتراجعه»، Palgrave Macmillan، 2020.

• توماس سكربس. «القيادي البابلوي جلبير الأشقر قدّم نصائح مضادة للتمرد للجيش البريطاني»، World Socialist Website، 9 آب 2019.

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن