د. سلمان ريا

في ظل التحولات الاقتصادية المرتقبة في سوريا، تتعالى الأصوات حول ضرورة إعادة تعريف هوية الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في ضوء التوجهات الرسمية المتزايدة نحو اقتصاد السوق الحر. غير أن الواقع الاجتماعي السوري، بما فيه من تشوهات بنيوية وتفاوتات طبقية متجذرة، يطرح أسئلة جوهرية حول مدى ملاءمة هذا النموذج لمرحلة ما بعد الحرب. فهل يكفي تحرير الأسواق وحده لإعادة الإعمار الاقتصادي؟ أم أن السياق السوري يتطلب مقاربة أكثر تدرجًا وعدالةً، تنبع من خصوصيته وتخاطب احتياجات مجتمعه المفكك؟

لقد جاء الإعلان الدستوري ليؤطّر التوجهات الاقتصادية للدولة في خطين متوازيين، أولهما: السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وثانيهما: إرساء مبدأ المنافسة الحرة كأساس للنشاط الاقتصادي. غير أن التوجهات التنفيذية والتصريحات الرسمية تشير بوضوح إلى ميل متزايد نحو تبني نموذج اقتصاد السوق الحر بصيغته الليبرالية الكلاسيكية، وهو ما تؤكده المؤشرات التالية:

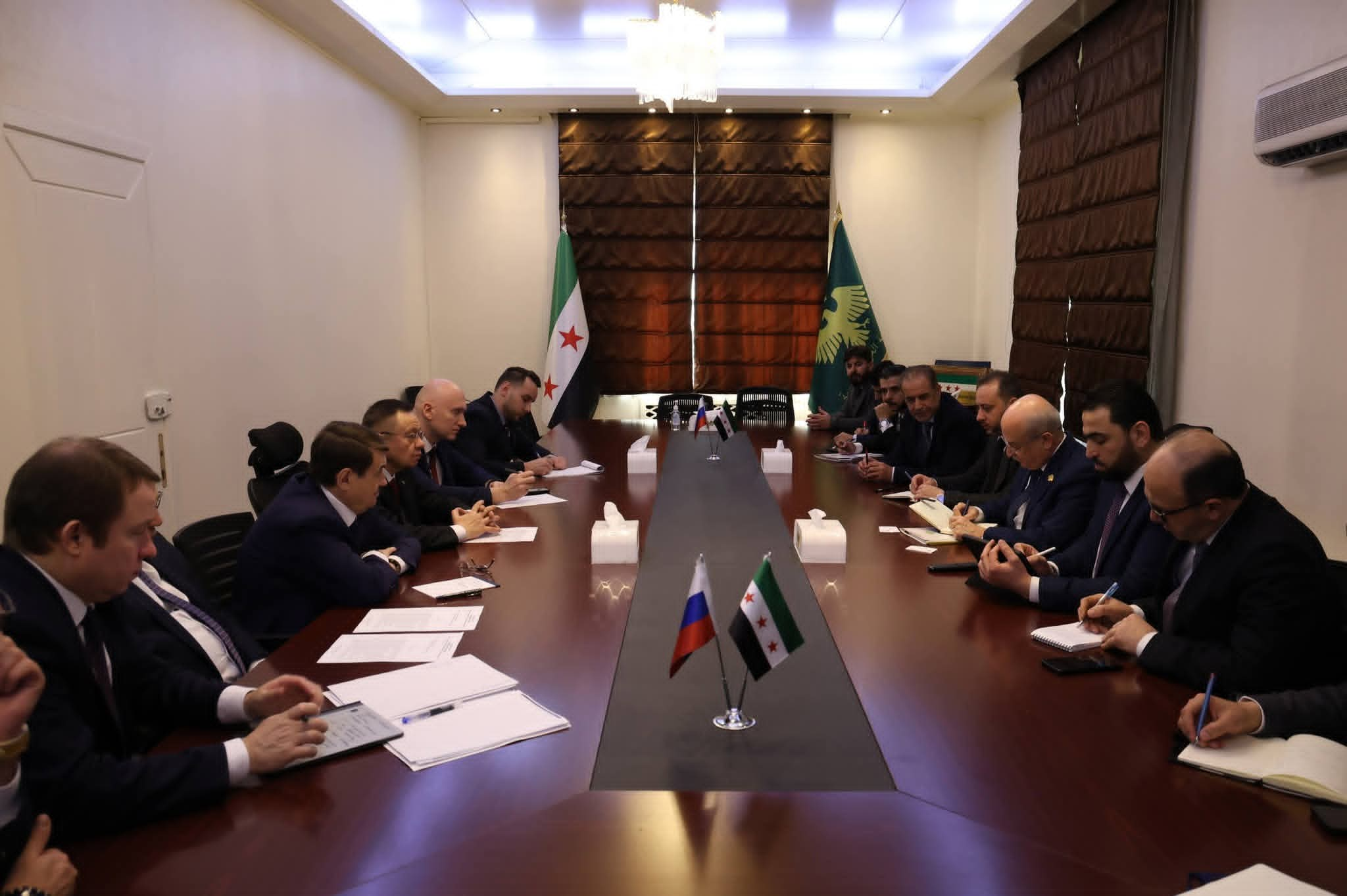

أولًا، انخراط الحكومة في حوار مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، المعروف بتبنيه سياسات “الليبرالية الجديدة” التي تشجع على تحرير الأسواق، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. ثانيًا، سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يستلزم، بحكم الواقع، توفير بيئة تنظيمية وتشريعية تتماشى مع منطق السوق الحر من حيث ضمان حرية حركة رؤوس الأموال، ورفع القيود على الملكية، وتبني إطار قانوني مستقر لحل النزاعات.

اقتصاد السوق الحر، في جوهره، يفترض أن آلية العرض والطلب هي الحَكَم النهائي في توزيع الموارد وتحديد الأسعار ومعدلات التشغيل، بينما ينحصر دور الدولة في وظائفها السيادية: إدارة السياسة النقدية والضريبية، وتنظيم السوق، وإرساء البنية القانونية الحامية للاستثمار وحقوق الملكية. بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل هذا النموذج يتناسب حقًا مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي السوري؟

لقد خلّفت الممارسات الاقتصادية الريعية خلال العقد الأخير من الحقبة السابقة، بما شمل التمركز الفجّ للثروة وتفشي الفساد البنيوي، مجتمعًا يعاني من اختلالات حادة في توزيع الدخل والثروة. فقد انقسم المجتمع إلى نخبة ضيقة من الأثرياء الجدد القادرين على تحويل النفوذ السياسي إلى امتياز اقتصادي، في مقابل طبقات واسعة تعاني من التهميش الاقتصادي، وطبقة وسطى تتآكل تدريجيًا وتلجأ إلى تحويلات الخارج أو مدخرات الماضي كوسائل للبقاء.

في هذا السياق، فإن الانتقال العشوائي أو غير المتدرج نحو اقتصاد السوق الحر ينذر بتعميق هذه الفجوات، حيث تميل الطبقة المالكة لرأس المال إلى احتكار فرص الاستفادة من سياسات التحرير، مما يؤدي إلى “تراكم الفوائض” في طرف، وتفاقم “الهشاشة الاجتماعية” في الطرف الآخر. كما أن المراحل الانتقالية المرتبطة بتحرير الأسعار، وإزالة الدعم التقليدي، تؤدي غالبًا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو ما يضع أعباءً إضافية على كاهل ذوي الدخل المحدود، ناهيك عن خطر الانكماش في الطلب الفعال (Effective Demand) إذا لم يُقرَن الانتقال بإجراءات تعويضية.

من هنا، فإن أي انتقال إلى اقتصاد السوق ينبغي ألا يتم وفق منطق “الصدمات الليبرالية”، بل عبر نموذج أكثر تدرجًا وتوازنًا، أقرب إلى ما يعرف بـ اقتصاد السوق الاجتماعي (Soziale Marktwirtschaft)، الذي طُبّق بنجاح في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ويجمع بين كفاءة السوق وآليات الحماية الاجتماعية. وتتمثل أدوات هذا النموذج في سياسات إعادة التوزيع، وبرامج الدعم النقدي المباشر، وتوفير شبكات أمان اجتماعي مرنة، إلى جانب دعم سياسات التشغيل والتعليم المهني والضمان الصحي.

إن صياغة هوية اقتصادية لسوريا الجديدة لا يمكن أن تُختزل في توصيف آلي لنمط السوق، بل يجب أن تنطلق من قراءة دقيقة لبنية المجتمع، ودرجة نضج قطاعاته الإنتاجية، ومدى جهوزية المؤسسات التنظيمية والقانونية، وحجم الفجوات التنموية بين المناطق والفئات الاجتماعية. وعليه، فإن الدولة، في مرحلتها الانتقالية، مطالبة بأن تلعب دورًا تنمويًا ذكيًا (Smart State)، يعيد رسم قواعد اللعبة الاقتصادية بما يضمن النمو المتوازن، والعدالة في توزيع الفرص، وصون الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية للمواطنين.

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن