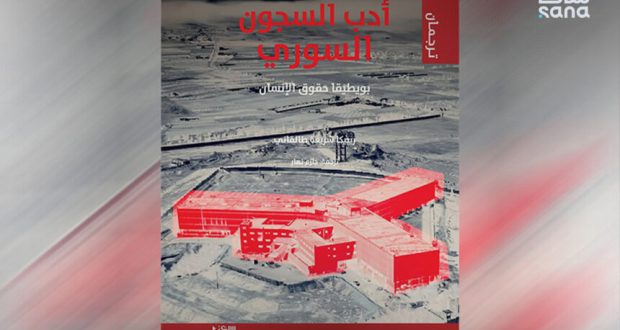

في قلب العتمة، تُصبح الكلمة نوراً قد لا يراه السجّان؛ فكلّ ما يُكتب من داخل الزنازين أو عنها، هو مقاومة لا تقلّ شجاعةً عن النجاة ذاتها..بهذه المقاربة، جاء كتاب “أدب السجون السوري: بويطيقا حقوق الإنسان”، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ليقدّم قراءة تحليلية نوعية لتجربة سردية تنبثق من بيئة قمع موغلة في توحّشها، حيث تحوّلت الزنازين إلى مختبر للغة، والسرد إلى أداة للبقاء والاحتجاج.

الكتاب من تأليف الباحثة الأميركية ريبيكا شريعة طالقاني، أستاذة مساعدة ومديرة دراسات الشرق الأوسط في كلية كوينز – جامعة مدينة نيويورك، وقد نقله إلى العربية الباحث السوري الدكتور حازم نهار، المعروف بإسهاماته في الفكر السياسي والنقد الثقافي.

أدب السجون بوصفه مشروعاً أدبياً وحقوقياً

الفكرة المركزية التي تنهض عليها الدراسة هي الربط بين أدب السجون وخطاب حقوق الإنسان، حيث ترى المؤلفة أنّ نصوص هذا الأدب تقدّم مشاهد اعتراف سردية تُظهر فداحة المعاناة التي يكابدها المعتقلون، كما ترتبط في الوقت نفسه بخطاب حقوق الإنسان العالمي، بما يحوّل هذه النصوص إلى أدوات وعي سياسي وأخلاقي.

في هذا العمل، تنظر طالقاني لأدب السجون السوري كمشروع أدبي وموقف أخلاقي، تتداخل فيه اللغة مع الألم، وتتحوّل السيرة إلى احتجاج، لتشكّل فسيفساء من الأصوات التي نجَت من المحو، لأنها آمنت أن للكلمة وزنًا يعادل الوجود.

من أصوات سوريا إلى تجارب العالم

لا تنحصر مقاربة طالقاني في الجغرافيا السورية، بل تنفتح على تجارب عالمية مشابهة، وضعت الكلمة في مواجهة القمع، مثل سيرة نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، وبهروز بوجاني في إيران، فكشفت من خلالها خصوصية التجربة السورية المتسمة بوحشية رهيبة، جعلت من كل كلمة تُكتَب من داخلها أو عنها عملاً بطولياً أخلاقياً ومقاوماً.

الصورة كشاهد آخر

لا يقف الكتاب عند الأدب المكتوب، بل يتّسع نحو الصورة، نحو سينما الطوارئ التي دشّنتها مجموعة أبو نضارة، وأفلام محمد ملص، روت فظائع الاعتقال، وسجلت محاولات النجاة.

ستة فصول: تحولات الكتابة بين الألم والجمال

تتقصّى المؤلفة تحوّلات هذا الأدب عبر ستة فصول مترابطة، مستنيرةً بما يُعرف بـ “التحول التجريبي” في الأدب العربي الحديث، لتُبرز كيف تجاوز أدب السجون السوري حدود التوثيق المباشر، واتّجه نحو أفق أدبي وجداني يتفاعل مع الأسئلة الجمالية والوجودية العميقة.

ويناقش الفصل الأول تصنيف أدب السجون كنوع أدبي، ويعده ضرورة سياسية تضمن استمرار حضور صوت المعتقل في الحقل الأدبي والثقافي، بينما يركّز الفصل الثاني على مفهومي الاعتراف والهشاشة كما ظهرا في حادثة أطفال درعا عام 2011، بوصفها لحظة مفصلية في علاقة الكلمة بالعدالة.

ويتوسّع الفصل الثالث في تحليل تمثيلات التعذيب في الأدب وتقارير حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على الفرق بين السرد الحميمي واللغة التقريرية، فيما يدرس الفصل الرابع الزمان والمكان في النصوص، من خلال نماذج مثل مذكرات هبة الدباغ وأعمال فرج بيرقدار.

أما الفصل الخامس فيخصّص سجن تدمر بوصفه رمزاً للمأساة، ويحلل توجّه بعض النصوص نحو السريالية، باعتبارها وسيلة للهروب من اللغة المعتادة، ولتمثيل ما لا يمكن قوله، ويعبر الفصل الأخير من السجن إلى المنفى، حيث تختلط الكتابة الذاتية بالخيال ما بعد الحداثي، وتستمر المقاومة عبر أشكال سردية جديدة.

ذاكرة لا تمحى: الأدب بوصفه شهادة وملاذاً

في النهاية، لا يقدّم هذا الكتاب مادة توثيقية فحسب، بل يفتح بابًا للتفكير في الكلمة بوصفها ملاذًا ووسيلة مقاومة، إنه شهادة على قدرة الأدب على إعادة الاعتبار لمن غُيّبوا قسراً، ومحاولة لإعادة رسم صورة الإنسان وهو ينهض من ركام السجن والخذلان، بالكلمات أولاً، وبالذاكرة التي ترفض أن تُمحى.

بهذا المعنى، يشكّل “أدب السجون السوري: بويطيقا حقوق الإنسان” أكثر من قراءة في نصوص… إنه إنصات حيّ إلى ما تبقّى من أصوات.

ببليوغرافيا سردية: الأدب في مرآة الزنزانة

في قلب أدب السجون السوري، تتجاور التجارب وتتكامل بين روايةٍ كتبت على حواف الجرح، وقصيدةٍ نُظمت بيد مكبّلة، فلم يكن الأدب هنا ترفاً، بل خلاص ومحاولات حثيثة لإعادة بناء الإنسان بعد أن تهشّم تحت سياط القهر، وفيما يلي أبرز العناوين التي تناولت أدب السجون:

مصطفى خليفة، القوقعة: يوميات متلصص، دار الآداب، بيروت، 2008.

براء السراج، من تدمر إلى هارفارد، منشورات المتوسط، ميلانو، 2020.

هبة الدباغ، خمس دقائق وحسب، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، 2012.

فرج بيرقدار، حمامة مطلقة الجناحين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2006.

حسيبة عبد الرحمن، قيد من حرير، دار الأهالي، دمشق، 1995.

عماد شيحة، روايات كتبها خلال فترة الاعتقال (غير منشورة بالكامل).

سميرة خليل، نصوص سردية منشورة في منابر أدبية.

غسان الجباعي، نصوص مسرحية تتناول تجربة الاعتقال.

وديع إسمندر، نص مسرحي يعبّر عن تجربة السجن.

ياسين الحاج صالح، بالخلاص يا شباب: 16 عامًا في السجون السورية، رياض الريّس للكتب والنشر، بيروت، 2012.

الوسوم:

الباحثة الأميركية ريبيكا شريعة طالقاني

كتاب “أدب السجون السوري: بويطيقا حقوق الإنسان”

ثقافة وفنون

من خلف الكاميرا.. المخرجة ياسمين فضة توثق حكايات السوريين وقضية المغيبين قسراً

25/8/2025

Ayouni Official Poster

دمشق-سانا

تُعد السينما الوثائقية نافذةً على الذاكرة والوجع الإنساني، خاصة حين تتناول قضايا مصيرية مثل المعتقلين والمغيبين قسرياً، ومن بين الأصوات السينمائية التي برزت في هذا المجال المخرجة الشابة ياسمين فضة، التي سخّرت كاميرتها لتوثيق الثورة السورية وما حملته من آلام وآمال.

ولدت ياسمين وهي من أصول فلسطينية في الكويت ثم انتقلت للعيش في سوريا، وبدأ شغفها بالسينما عام 2004، لتترك بصمة مميزة في أفلام وثائقية ارتبطت مباشرة بأبطالها وواقعهم، كما لم تتردد في السفر إلى مناطق الخطر لتوثيق الأحداث من قلبها، ومن أبرز أعمالها خلال الثورة السورية:

ملكات سوريا (2014) – حاز على جائزة اللؤلؤة السوداء كأفضل إخراج عربي في مهرجان أبو ظبي السينمائي، وتنويه خاص من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

عيوني (2020) – استغرق إنتاجه خمس سنوات، وحصد اهتماماً واسعاً لطرحه قضية الاختفاء القسري من خلال شخصيتي الأب باولو دالوليو، والشاب باسل الصفدي.

فيلم “عيوني” الحلم الذي أصبح واقعاً

تقول ياسمين فضة خلال حديثها لمراسلة سانا: “لم أتخيل يوماً أن يُعرض فيلمي في سوريا نفسها، فبعد أن جال العالم، تحقق حلمي عندما شاهد الجمهور السوري فيلم “عيوني” في أماكن عامة، مثل بيت فارحي والمتحف الوطني بدمشق، كان ذلك لحظة مؤثرة جمعت بين الإبداع والواقع، وبين ذاكرة الثورة ووجدان الناس”.

الوثائقي والذاكرة السورية

ترى ياسمين أن الأفلام الوثائقية لعبت الدور الأبرز في توثيق الثورة السورية؛ لأنها لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تحوّلها إلى أرشيف حي للأجيال، يوثق ما جرى ويروي للعالم تفاصيل معاشة.

وبينت ياسمين أنها اختارت أن تبني فيلمها “عيوني” حول شخصيتين بارزتين هما الأب باولو وهو رجل دين مثقف تواصل مباشرة مع الناس، وألهمهم الحديث بحرية عن قضايا جوهرية، وباسل الصفدي وهو ناشط تقني وثّق أحداث الثورة عبر الإنترنت، وبنى قاعدة شعبية واسعة، وكلاهما تم تغييبهما قسراً.

وأوضحت ياسمين أن الفيلم لا يحصر نفسه بهاتين الشخصيتين فقط، بل يعكس من خلالهما قضية الاختفاء القسري التي تطال مئات الآلاف في سوريا والعالم.

وأضاف وجود المحامية نورا غازي (زوجة باسل الصفدي) وإيماكولاتا (شقيقة الأب باولو) بعداً إنسانياً لفيلم “عيوني”، فهما يمثلان الذاكرة الحية لما جرى، ويقدمان شهادات مؤثرة تضيء على معاناة العائلات وتعيد الاعتبار إلى قضية المعتقلين والمغيبين قسراً وفقاً للمخرجة ياسمين.

نقل التجربة للأجيال القادمة

ترى ياسمين أن تجربتها مع السينما الوثائقية يمكن أن تُلهم الأجيال الجديدة، وخصوصاً في العالم العربي وسوريا، فهي تروي كيف عملت مع طلاب سوريين في الأردن ولبنان وتركيا، وابتكروا أساليب للتصوير والتوثيق خلال الثورة السورية.

إلى جانب الإخراج، تمارس ياسمين التدريس في مجال السينما، وتعتبر أن كليهما يغني الآخر، فهي ترى في طلابها شركاءً في تبادل الأفكار، ما يفتح آفاقاً جديدة لأفلامها، ويغذي شغفها بالبحث عن قصص إنسانية لم تُروَ بعد.

مشاريع قادمة

تعمل ياسمين حالياً على مشروع يوثق تاريخ فلسطين قبل عام 1948، مستلهمةً قصة جدها الذي عمل في ميتم ومدرسة هناك قبل النزوح إلى سوريا، على أن يتقاطع المشروع مع استعراض جوانب من تاريخ سوريا أيضاً.

ياسمين فضة في سطور

يذكر أن ياسمين فضة مخرجة أفلام وأكاديمية فلسطينية، مقيمة في المملكة المتحدة، اشتهرت كمخرجة ومنتجة ومبرمجة أفلام وثائقية، ودرّست مع منظمات سينمائية ومنظمات غير حكومية وجامعات دولية، وشاركت في تأسيس مشروع “هايلايت آرتس” الذي يعمل مع الفنانين في أوقات النزاع، وحازت عدة جوائز في مهرجانات دولية عن أفلامها الوثائقية.

أخبار سوريا الوطن١-سانا

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن