علي عواد

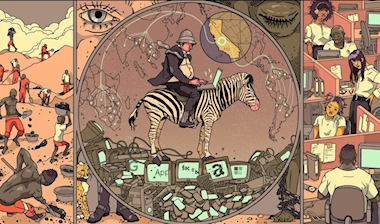

في عام 2006، ابتكر المهندس آزا راسكن آلية غيّرت علاقة الإنسان بعالم الديجيتال. صمّم خاصية السكرولينغ اللانهائي لجعل التصفّح أكثر سهولةً، فبدأ المحتوى يتدفّق بلا توقف كلّما تحرّكت الأصابع على الشاشة. ومع الوقت، تحوّلت الأداة إلى مصيدة ناعمة تُبقي المستخدم داخل الدوامة الرقمية لساعات.

شعوب بأكملها تمضي ساعات طويلة وهي تمرّر أصابعها على الشاشة. يظهر مقطع حزين، ثم يليه آخر سعيد، وبعد ذلك حلقة علميّة تتبعها سلسلة من التفاهات والإيحاءات. يأخذ الناس جرعتهم من الدوبامين الرقمي ويستمر الإدمان. وفي الجهة المقابلة، تعمل الخوارزميات بلا توقف داخل الحواسيب، تجمع المشاهدات وتحلّل النقرات وتحوّلها إلى أنماط رقمية دقيقة. تتكدس البيانات وتتحول إلى معرفة ومنتجات وخدمات وسلطة وربح. فما الذي يجري هناك في السحابة؟

السحابة كلمة يُقصد بها تجمّع من الحواسيب القوية ذات السعة التخزينية الكبيرة، تُخزّن فيها الملفات بدل أن تبقى على جهاز المستخدم. تضع الشركات بياناتها فيها لتوفّر المال وتتمكّن من الوصول إليها من أي مكان. بعد ذلك، بدأ الناس يستخدمونها أيضاً لحفظ صورهم ووثائقهم. تعمل حواسيب السحابة على تخزين هذه المعلومات وتشغيل البرامج بسرعة. لذلك صارت غالبية ما يحدث على الإنترنت يمرّ عبرها.

الذهب الرقمي

في هذا العصر، تحوّلت البيانات إلى الثروة التي تُنتَج من دون جهدٍ جسدي وتُنهَب من دون وعي الناس. تُنشئها الأيدي وهي تكتب وتضغط وتبحث، وتجمعها الخوارزميات وهي تراقب كل حركة ونقرة وتفضيل. تتكوّن هذه الثروة من تفاصيل الحياة اليومية: المواقع التي يزورها المستخدم، والمنتجات التي يشتريها، والرسائل التي يبعثها، والوقت الذي يقضيه أمام الشاشة. ومع الوقت، صارت هذه الأجزاء الصغيرة من السلوك البشري مورداً اقتصادياً تتغذّى عليه الشركات والمنصّات الرقمية.

بحسب بيانات Synergy Research Group، تسيطر ثلاث شركات أميركية على أكثر من 60 في المئة من البنية السحابية في العالم. تدير «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» مراكز بيانات عملاقة موزعة في القارات، وتستضيف عليها تطبيقات حكومية ومصرفية وتعليمية لمؤسسات عامة وخاصة في دول كثيرة. ومع توسع هذا النفوذ، أصبحت السحابة القناة التي تُنتج فيها البيانات وتُخزن وتُحلّل.

تمرّ عبرها بيانات مليارات المستخدمين، فتتحول إلى مورد رقمي ضخم يخضع للقوانين الأميركية التي تمنح واشنطن حق الوصول إلى ما يُخزن داخل هذه الخوادم متى طلبت ذلك. بهذه الصورة، تتحكّم الشركات الثلاث بجزء واسع من البنية الرقمية التي تدير الحياة الحديثة على الكوكب.

مع امتلاك هذه السيطرة، بدأت الشركات الأميركية تبني اقتصاداً قائماً على تحليل البيانات.

تجمع الخوارزميات كل ما يمرّ عبر خوادمها، وتصنّف السلوك البشري إلى أنماط قابلة للبيع والتنبؤ. تُحوِّل هذه الأنماط إلى خدمات مخصّصة وإعلانات موجّهة ومنتجات ذكية تعرف ما يريده المستخدم قبل أن يطلبه. مع الوقت، صار هذا النظام يدرّ الأرباح من حركة الناس على الإنترنت، ويعيد توزيع القيمة نحو الجهات التي تملك الخوادم وأدوات التحليل. ثم ظهر نوع جديد من التفاوت يعتمد على مَن يملك القدرة على قراءة العالم عبر بياناته.

الموارد الرقمية الجديدة

في هذه المنظومة، تتدفّق بيانات العالم من الأطراف إلى المركز. تُنتج دول الجنوب العالمي كميات هائلة من المعلومات عبر استخدام الهواتف والمنصّات والخدمات الرقمية، ثم تنتقل هذه البيانات إلى خوادم موجودة في الشمال.

تعمل الشركات الكبرى على جمعها وتحليلها داخل أنظمة لا تشارك الدول المُنتجة في تصميمها أو إدارتها. ومع الوقت، تفقد هذه الدول سيادتها الرقمية، لأنّ مواردها المعلوماتية تُخزَّن وتُستثمر خارج حدودها. تُعاد البيانات إليها في شكل خدمات مدفوعة ومنتجات جاهزة، فيتحوّل الاعتماد التقني إلى تبعية اقتصادية ومعرفية.

تسيطر ثلاث شركات أميركية على أكثر من 60 في المئة من البنية السحابية في العالم

في السنوات الأخيرة، حاول بعض الدول كسر هذه الحلقة. أنشأت الهند مشروعها للبنية الرقمية المفتوحة، وأقرّت البرازيل قوانين تُقيّد تصدير البيانات الحساسة. وأطلقت جنوب أفريقيا نقاشاً واسعاً حول حماية سيادتها الرقمية. وبعد ذلك، أقرّ الاتحاد الأوروبي تشريعات تُنظّم تداول البيانات وتُلزم الشركات الكبرى بالشفافية في التخزين والمعالجة. ومع توسّع هذه الجهود، بدأت فكرة الاستقلال البياني تتحوّل إلى مطلب سياسي عالمي.

في المقابل، واصلت الشركات الكبرى توسيع نفوذها. فتحت مراكز بيانات جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفرضت عقوداً طويلة الأمد تُلزم الحكومات بشراء خدماتها السحابية. وبهذه الطريقة، استعادت الشركات منطق الامتيازات القديم بوسائل حديثة. بكلمات أخرى، عادت الأرض إلى الفلاح، لكنّ الشركات تملك أدوات الزراعة والبذور والسوق.

بوادر حلّ

إذا كانت بيانات المستخدمين تمنح الشركات الأميركية كل هذه القوة، فكيف يمكن للمجتمعات أن تحجب ذلك عنها؟ لن يبدأ التغيير قبل أن يدرك الناس ما يُؤخذ منهم فعلاً. ومع اتساع هذا الإدراك، ينشأ وعي جديد يربط بين الاستخدام اليومي لتطبيقات تلك الشركات وبين المنظومة الاقتصادية التي تعتمد على جمع المعلومات واستثمارها. يدفع هذا الوعي المستخدمين إلى البحث عن بدائل أكثر استقلالاً، فيتجه كثيرون إلى تطبيقات مفتوحة المصدر أو منصّات محلية تحفظ الخصوصية ولا تستغل البيانات في الإعلانات أو التتبّع.

ومع مرور الوقت، تتحول هذه الخطوة الفردية إلى فعل جماعي يحدّ من هيمنة الشركات ويعيد شيئاً من التوازن إلى الفضاء الرقمي. يتّجه العالم اليوم نحو استعادة السيطرة على البيانات بعد سنوات من هيمنة الشركات الكبرى على بنيتها وتدفّقها.

أوصت دراسة صادرة عن Policy Center في تشرين الأول (أكتوبر) 2025 بعنوان «السيادة الرقمية واستعمار البيانات» بضرورة بناء بنى تحتية محلية وخوارزميات مستقلة لحماية الموارد المعلوماتية من الاستغلال الخارجي.

وأشار بحث صادر في كانون الثاني (يناير) 2025 عن مؤسسة Open Future بعنوان «حوكمة البيانات في الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر» إلى أنّ اعتماد البرمجيات والمشاريع المفتوحة المصدر يتيح تقاسماً أكثر عدلاً للبيانات، واقترح إنشاء ما يُعرف بـ «مشاعات البيانات» التي تتيح تبادل الموارد المعلوماتية بشفافية ومن دون احتكار.

كما تناول تقرير صادر عن منظمة «اليونسكو» في حزيران (يونيو) 2025 بعنوان «العدالة الرقمية وحوكمة البيانات المنصفة» نماذج لـ«تعاونيات بيانات» مجتمعية تمكّن الأفراد من إدارة بياناتهم والاستفادة منها ضمن أطر قانونية محلية.

وخلص تقرير صادر عن EnterpriseDB في أيلول (سبتمبر) 2025 إلى أن معظم الشركات العالمية الكبرى تعتبر بناء منصّات بيانات وذكاء اصطناعي ذات سيادة محلية أولوية إستراتيجية للسنوات المقبلة. تجمع هذه المبادرات مساراً واضحاً نحو تحرّر رقمي حقيقي يعتمد على أربع ركائز أساسية: البنى التحتية المحلية، والبرمجيات المفتوحة المصدر، وتعاونيات البيانات، وحوكمة وطنية واضحة. حين يستعيد الإنسان سيادته على بياناته، يستعيد جزءاً من حريته.

أخبار سوريا الوطن١- الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن