حسين عبدالرحيم

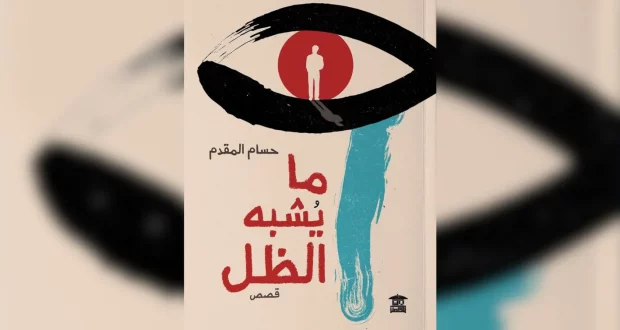

اختار القاصّ حسام المقدم الانحياز إلى ماهيات الوجود والعبث، والخواء، وثنائيات الظل والضوء، النهار والليل، الظلال وتلك العتمة “الباهرة”، ودشّن مساحاتها في أكثر من ستة أعمال، بين رواية وحيدة وخمسة أعمال قصصية، كان آخرها “ما يشبه الظل” (بيت الحكمة للصناعات الثقافية).

تؤكد ثنائياته الكثير من الوشائج، بل والرؤى الفلسفية التي تستنطق الخواء والعدم، ودور الكتابة والسرد الأدبي في محاكمة الوجود والبشر، وحتى تلك الكائنات اللابشرية، عبر إيغال الكاتب في مساحات كتابية، تجمع بين بنية القصة القصيرة ولغة تجمع بين الواقعي والفانتازي، وكذلك الغرائبي والتخييليي.

“النهار” حاورت المقدم الحائز أكثر من جائزة من “نادي القصة/ اتحاد كتاب مصر”، وكذلك من المجلس الأعلى للثقافة، وهنا نص الحوار:

• “ما يشبه الظل” تمثل عتبة جديدة في عالمك القصصي. ماذا تمثل لك هذه المجموعة، وما هي الدوافع لكتابتها؟

– “ما يشبه الظل” نصوص تقف عند لحظات مرتبكة، لقاءات منقوصة، مغامرات في مناطق ليس من السهل الولوج إليها، عدم تحقق يدفع إلى خلق عوالم موازية للحلم والخلاص، بالخيال الكامل أو بمجرد الطيران بجناح واحد فوق الواقع. كانت دوافعي لكتابة نصوصها ترجمة ما يحرقني من أسئلة تخص الحياة والوجود المنقوص لإنسان لا يعرف كيف يتحقق أو يعيش كما يريد؛ إنسان لديه هاجس فنيّ يعذّبه دائماً برغبة الصعود إلى ما وراء عالم واضح وجامد.

• في ما يخص مساحات الظل والضوء، الدقة والإفراط، كيف جاء التفكير في هذه البنية سردياً وجمالياً؟ وكيف كان إطارها اللغوي من وجهة نظر كاتبها؟

– بنية المراوحة بين الثنائيات، كالموت والحياة، الضوء وعدمه، تخلق جدلاً يتوسّل السرد إلى طرح رؤية ما تقف في منطقة وسطى بين كل نقيضين؛ فالظل هو الغموض الشفيف، وهو أثر الشيء على الأرض والدليل إلى الوجود، وفي الوقت نفسه لا يمكن الإمساك به، شأن الأحلام العابرة المؤرقة. أما في الإطار اللغوي فقد كنت حريصاً على دقّة المفردة وسلاستها، وأن تحمل طاقة شبه شعرية بوجودها في نسيج الجملة. وكثيراً ما شغلني لفظ وسعيتُ لاستبدال آخر به حتى أهدأ وأتركه في مكانه.

‘سباعية العابر’ لحسام المقدم.

‘سباعية العابر’ لحسام المقدم.

• قدمت من قبل مجموعات قصصية منها: “قهوة بوتيرو”، و”أبجدية أخرى للماء”، و”شوارع مجهزة للدهشة”، ورواية واحدة هي “سباعية العابر”؛ أين تجد عالمك، أحلامك، إحباطاتك، خلاصك، وما هي رؤيتك للخلاص الوجودي في الكتابة؟

– الخلاص الوجودي معنى كبير، ويتحقق في رأيي بالانشغال الدائم، عبر القصة أو الرواية أو القصيدة أو اللوحة… أي حين يكون الفن والكتابة من لحم الكاتب ودمه، أو بمعايشة طويلة بالقراءة والمراقبة وتَمثُّل التجربة بما يشبه التوحّد معها. أؤمن بأن ذلك لا يحدث لكثيرين، وليس الجميع قادراً على ذلك، إنما هناك الاجتهاد على قدر الطاقة. وإذا تحقق هذا التوحد فإنّ القارئ نفسه سيرى خلاصاً بشكل ما، ويلمس ويصدق كل شيء.

• بخصوص الحديث عن النشوة والسلوى، هل ينتهي حلم الكاتب بالخلاص مع الانتهاء من كتابة نصّه أم أن هناك مفهوماً آخر يرتبط بالخلاص لديك؟

– لا شكّ في أن الكتابة فعل تحرّر، إفلات من خواطر وذكريات وأفكار تدقّ العقل والقلب. هناك راحة نسبية بعد الكتابة، صحيح أنها تزول مع ظهور قلق آخر هو الشكّ والمراجعة لما كُتب، لكن راحة الكتابة الأولى هي استراحة موقتة، لمواصلة المراجعة وتقليب كل شيء من جديد، إلى حين الانتهاء من التجربة وغلق صفحتها. هكذا تستمر متوالية الكتابة والخلاص بلا توقف، طالما هناك نصّ يستحق العمل عليه.

‘أبجدية أخرى للماء’ لحسام المقدم.

‘أبجدية أخرى للماء’ لحسام المقدم.

• كُتبت عنك مقالات نقدية تناولت عالمك السردي وجمالياته التي تختلف من عمل لآخر. انطلاقاً من هذه الماهية، كيف ترى المشهد النقدي المصري والعربي، وتحديداً ما يخص التعامل مع عالمك الأدبي؟

– أسعد جداً بكل كلمة تقال عن عملي، خصوصاً عند لمس تيمات الاختلاف بين كلّ كتاب وآخر. فرحتي تأتي من رؤية هذا الكمّ الضخم من الأعمال العربية المطروحة سنوياً، وبالتالي لا بدّ من جهد نقديّ كبير. على مستوى المتابعات النقدية لما يصدر هناك نقّاد كثيرون يقرأون ويكتبون، لكن على مستوى خاص؛ أبحث دائماً عن ناقد يفرض فرضاً أو يقدّم طرحاً في كتاب ويسعى لتأصيله بالتطبيق على نصوص معاصرة أو قديمة. هذا الطرح المُفترَض يستفزّني ويُقلب دواخلي النقدية في التعامل المستقبلي مع نصوصي ونصوص غيري.

• هناك أكثر من رافد ثقافي يخصّ الكاتب حسام المقدم، وهذا نابع من تعدّد العوالم الجمالية في كتاباتك. حدثنا عن المشهد الروائي العربي عامة والمصري خاصة، وما هي الأعمال التي تركت أثرا لديك؟

– كنت وما زلتُ أحبّ كتابات الراحل الكبير يحيى حقي. إنّه فنان كبير، يتعامل مع الكلمة والموسيقى واللون بحساسية تدعوك إلى الإيمان بوحدة الفنون، وبأنها كلّها من رافد أو جذر واحد هو روح الإنسان. لذلك، عظيمة هي الأعمال التي تُضفّر الفنون: سرد شعري، وشعر سردي فيه دراما بشكل ما، فنّ بصري يحكي قصة… أتوقف وأتمعّن في نوعية هذه الأعمال، أقرأها بشغف ورصد وتفكيك لأصل إلى طبقات سردها الجميل. في الفترة الأخيرة رأيت مثالاً على ذلك في رواية “سنوات النّمَش” للكاتب وحيد الطويلة؛ سرد يغنّي ويتنفّس ويغضب، ويقصّ باللون والرائحة.

• هل تعتقد بوجود مثل أعلى في الكتابة؟

– بالتأكيد، يوجد مثل أعلى، أجداد وآباء وبناة كبار فعلوا كلّ ما استطاعوا وفق ظروفهم وزمنهم؛ حرثوا الأرض لمن يأتي في أزمنة تالية… صحيح لن يتوقف الحرث والتجريب طالما هناك كتابة، لكن -وكما قيل- أتذكّر دائماً وأنا أشرب من البئر أولئك الآباء الذين حفروها. من وجهة نظري يستحق نجيب محفوظ أن يكون مثلاً أعلى. لا يوجد اختلاف حول قيمة أدبه وما قدّمه للرواية العربية من تنوّع وتعدّد جماليّ هائل؛ هناك أيضاً معجزة حياته، إخلاصه ونظامه والتزامه العجيب الذي حافظَ عليه عشرات السنين من دون تبرّم أو اكتئاب أو طلَب السفر حول العالم، وهي أمور مألوفة في طبائع الكُتاب وأهل الفنّ بشكل عام. كيف نجا محفوظ من كلّ هذا؟! إنه مَثل عظيم يستحق التمعّن ووضعه أمام العين والروح في لحظات الضعف والغضب واليأس من الأحوال.

• هناك الكثير من الكتابات العربية، المصرية واللبنانية على سبيل المثال، التي تنهل من ماهية الخيال، الحواس، الوجود، العدم… حدّثنا عن كاتب عربي أو مصري يُمثل تماساً مع عالمك.

– منذ سنوات قرأت “مريم الحكايا” للكاتبة اللبنانية علوية صبح وفُتنت بها، كانت عالماً حاشداً بالشخصيات والتحوّلات الزمنية في لبنان وجراحه وأزمات ناسه ومآسيهم. كثيرون من الكُتّاب العرب يستحقون التوقّف أمام أعمالهم القصصية والروائية.على سبيل المثال، أحببت قصص الكاتب العراقي ضياء جبيلي، وكذلك شغل اللعب والتجريب وكسر إطار الحكاية بروافد معرفية متنوّعة عند الكاتب المغربي أنيس الرافعي. أما في مصر فالقائمة طويلة جداً وغنية… ومن الصعب ذكر بعضها وإغفال آخرين، خصوصاً في القصة القصيرة التي تعيش زهوة إبداعية لافتة جداً.

• عن الجوائز المصرية والعربية، ما هو موقفك من تلك الإشكالية؟ وهل يمكن أن يتكئ الناقد العربي على وصفات بعينها في منح الجوائز أو حجبها؟

– الجوائز لا غنى عنها، وقد تنقل كاتباً إلى مكان ومكانة أخرى، وقد تضرّه مثلما نرى لدى البعض… حتى الفائزين بنوبل، أخذوها وماتوا أدبياً بالمعنى الحرفيّ. ستظلّ الجوائز موجودة، وسينالها أحدهم، هذا بديهي. لكن من حقنا أن نراجع ونُقلّب الأمور: لا يمكن لجائزة أن تكون شبه متخصصة في تمرير الأعمال التاريخية أو الأعمال التي تتناول كذا أو كذا! هل للأدب تيارات محدّدة أو موضوعات؟ بالطبع لا، والناقد أو لجنة التحكيم التي تتفق ضمناً على ذلك يمثلان رِدّة في طريق مخالفة تماماً لحرية الكاتب والكاتبة في عالمنا العربي، بعد سنوات وسنوات من المطالبات المستميتة بذلك.

أخبار سوريا الوطن١-النهار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن