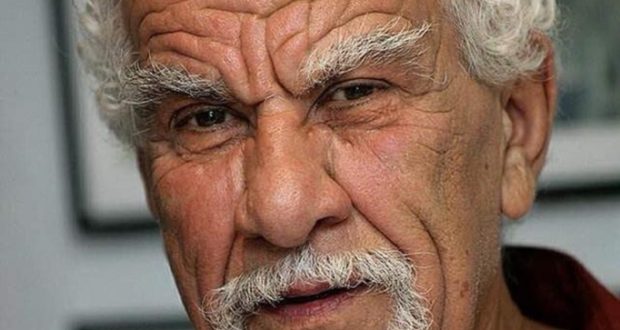

| خليل صويلح

اختزن عادل محمود (1946- 2022) ثلاث كتل في الدماغ، حصته من الأسى واليأس والكارثة، ثم ذهب في الغيبوبة، قبل أن ينطفئ أول من أمس. هكذا تلقينا خبر غيابه بالتقسيط، وبمحاولات يائسة لاستدراج الأمل بأن يعود هذا المحارب إلى خندقه المصنوع من الزعتر البري، ورائحة الليمون، ونزاهة القديسين. جمع في موقد واحد، الشعر والرواية والحكمة، بقصد فحص نسبة الألم إلى الأمل. على الأرجح، كان كل ما دوّنه، نوعاً من الـتأريخ الشخصي في مقاومة النسيان، ليقع لاحقاً في محنة النسيان القسري، وشيخوخة الحواس، وهباء الزمن المعطوب.

كان صاحب «قمصان زرقاء للجثث الفاخرة» (1979) يؤرخ لميلاده بميلاد البلاد سنة استقلالها، حاملاً فوق كتفيه كيساً من الهزائم والخيبات والانكسارات، هو الذي خبر هزيمة الـــ 67، وعمل مراسلاً حربياً على الجبهة السورية في حرب الـــ 1973، وحين وجد نفسه عاطلاً عن العمل ـــ وبعد منع ومصادرة مجموعته القصصية الأولى «القبائل» ـــــ التحق بالصحافة الفلسطينية، مترحلاً من قبرص إلى يوغوسلافيا، ثم تونس، عائداً إلى دمشق بجناحي باشق مهزوم، ليختزل تلك الرحلة الطويلة بكتابه الشعري «استعارة مكان»، مرمماً تجربته الشعرية بنبرة حميمية. ههنا ــــ وفي دواوينه اللاحقة ـــــ لن نجد صخباً، أو هتافاً، أو فحولة طلليةً بقدر عنايته بإعلاء شأن أرواح الكائنات المهملة وتمجيد هشاشتها، ومنحها غلافاً من الألفة، فهو شاعر برّي في المقام الأول، لطالما وجد في عشبة مهملة تحت ثقل صخرة عزاءً روحياً. لذلك حين يفحص تحوّلات البشر اليوم، فإنه يقع على ملاذه الآمن في الأزقة الخلفية، والمنعطفات، والجبال البعيدة، نائياً بنفسه عن العشب المداس: «عشتُ في هذه المدينة مائة عام ويوم/ قضيت نصف قرن مربيّاً لماعز الأمل/ وقضيت نصف قرنٍ آخر- وما زلت على رأس عملي- في مهنة أحبّها: سقاية السراب» يقول.

نصوص تنطوي على روح تأملية تأتي من موقع الافتتان، وليس من جهة اليقين. الافتتان بالمنسيات، ومناطق البياض، والحليب الأول، وتالياً، ترتيب أولويات الجمال على مهل بنفض الغبار عن كل ما يعيق الفتنة، في «الغرف والممرّات والمصاطب التي شكّلت أرواحنا». هناك أيضاً تلك النتوءات الخاطفة التي تحيل على اكتمال أنواع الندم والفقدان واليأس، في ما يشبه الاعترافات الذاتية بقصد تشذيب التجربة في ما علق بها من آثام الزمن السعيد، قبل اندحاره نهائياً. كأن مديح جماليات ما هو آفل، هو نقطة التوازن بين الغرق والنجاة: «أنا ماء أسكنُ خارج حنفيات الحروب»، و«هذا المكان مغلق لإصلاح الزمن»، و«كغزالٍ يفلّي قرنيه، ويحكُّ العزلة بالأحجار».

فجأة، طوى صاحب «بريئاً كسراب» مدونته الشعرية، مكتفياً بيوميات خاطفة في تأبين أحوال البلاد، كان ينشرها على صفحته في الفايسبوك ليجمعها لاحقاً في كتاب تحت عنوان «خيانة المستحيل». في هذا السّجل يوثّق عادل محمود يوميات الحرب، منبهاً إلى الأمتار القليلة المتبقية نحو الهاوية، ليس من موقع العرّاف، إنما من خبرة عميقة في تفكيك شيفرة بلاد توشك على الهلاك. وتالياً، فإن فكرة تمجيد «الحرية»، لن تجد صعوبة في الانزلاق إلى «الطائفية». سيحضر الشاعر بكامل حكمته ونزاهته وبسالة ضميره، محاولاً ترميم العطب والإشارة إلى مكمن الخلل: «أعطني كتيبة من الشرفاء، وسوف أهزم لك جيشاً من اللصوص»، ثم إنه سيقف على الحدود المتنازع عليها «تجنباً للمتاريس المغشوشة»، وداعياً إلى «الحوار لا الخوار» للنجاة من «غبار سنابك الماضي». يوميات تحفر سوسيولوجياً في إعادة تشييد ما تهدّم في السلوكيات والقيم، وقراءة الفرق بين اللغة واللعنة، والوطن والمستوطنة، والعاطفة والعاصفة، والمأتم والعرس، وتشيخوف وكلاشينكوف، والجامع والجامعة. يقول: «انتهت حصتنا من الحلم. الآن، أتسلّى بنصيبي من الكابوس». هذا التأرجح بين الحلم والكابوس هو ما يحكم هذه اليوميات، تبعاً لحجم الخسائر وفظاعة المشهد، وغزارة عمل مطحنة الموتى، ما جعله يدعو النحّاتين إلى فرصة عمل أكيدة: شاهدة على كل قبر. لن يغادر صاحب «بريد الغرباء» روحه الشعرية، وهو ينعطف نحو الرواية، مستسلماً لإغواء السرد في هندسة الأوجاع الشخصية، فأتت روايته الأولى «إلى الأبد ويوم» بمثابة جردة حساب لماض مثقل بالذكريات: «مهما تظاهرنا بالنسيان وانعدام الوزن، سيبقى لدينا ما يكفي لإشعال النار حين تهب رياح الذاكرة».

روايته الأولى «إلى الأبد ويوم» جاءت بمثابة جردة حساب لماضٍ مثقل بالذكريات

جملة ترد في متن الرواية، ستقود الراوي إلى نبش وقائع سيرة شخص محكوم بالأسى في بلاد «لم يبق فيها شيء سوى القبور والسجون والخيبات». المفاجأة أنّ الرواية التي كتبها عادل محمود بنوع من الحمّى السردية، حصدت «جائزة دبي الثقافية للإبداع» (2007). هذا الاستقبال فتح شهية صاحبها على اقتحام أبواب السرد مرة أخرى برواية حملت عنوان «شكر للندم»، في استعادة لبهاء الطبيعة وغبطة الكائنات البريّة، بعيداً عن الوحش البشري الذي اخترع مفهوم الاغتصاب، ثم «قطعة جحيم لهذه الجنّة» التي كانت مفكّرة للخسارات الجمعية، ومرآة لذات مكسورة ومحبطة، أو وفقاً لما يقول «حياكة مخبولة وعبثية للهاوية، وكميناً لاصطياد الذكريات وترويض الوحش في داخلنا».

ولد صاحب «حزن معصوم عن الخطأ» في قرية معزولة عن العالم تدعى «عين البوم» في صلنفة، أعلى نقطة فوق مستوى سطح البحر في سوريا. كان عليه أن يقطع نهرين كي يصل إلى المدرسة، في رحلة عجائبية تحتاج إلى ساعتين كل يوم، في شتاء جهنّمي. لم يكن مستغرباً أن يستمر المطر عشرين يوماً متواصلاً، أو أن تضرب عاصفة شجرة فتشطرها نصفين. اليوم، سيعود عادل محمود إلى عين البوم طاوياً ذاكرته إلى الأبد، لكننا سنراقبه عن بعد، وهو يرقد على كتف وادٍ سحيق، مثل قديس وحيد.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن