الدكتور كمال ديب

ما حدث في لبنان والمنطقة خلال عام 2024 مصيري وتاريخي، يحتاج فهمه إلى مراجعة مسهبة. وقد يصحّ القول إنّ تحليل ما حدث في الأشهر المنصرمة يتطلب أطنانا من الحبر، رغم أننّا نعيش في العصر الإلكتروني والفيديو السريع. في البداية نحتاج إلى وضع النقاط على الحروف:

أولاً، إنّ أحداث المنطقة والعالم مترابطة، اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً وعسكرياً. فما حدث في فلسطين المحتلة وفي لبنان وسوريا خلال عام 2024 هو شأن واحد مرتبط بالصراع الإقليمي والدولي. ويمكن اختصاره بأنّه دمار هائل ألحقته إسرائيل بالكيانات الثلاثة، مع ما رافق ذلك من قتل وتشريد طاول مئات الآلاف. والمحصّلة أنّه باستثناء اتفاق أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية (والذي يحكم العلاقات بينهما)، فإنّ لبنان وسوريا، رغم ما حصل عام 2024، بقيا في حال حرب مع الكيان الإسرائيلي، قانونيا ودستورياً. ولا يبدو في الأفق اللبناني والسوري سوى العودة إلى اتفاقتي الهدنة عام 1949.

ثانياً، إنّ التاريخ لا يبدأ من صِفر. فلا يجوز فصل أحداث 2024 عما سبقها من مفاصل. يمكن العودة بالحدث السوري إلى الحرب السورية التي بدأت عام 2011 وانتهت في 8 كانون الأول 2025. كذلك يمكن العودة بالحدث اللبناني إلى عام 1978، عندما وقع الغزو الإسرائيلي عامذاك وصدر قرار مجلس الأمن رقم 425، وما تلا ذلك من حروب وويلات على الوطن الصغير، ليس آخرها الاجتياح الكبير 1982 حتى أحداث 2024 المستمرة إلى اليوم. أمّا الحدث الفلسطيني الذي بدأ قبل 1948، فإذا أردنا حصره بغزة يمكن العودة إلى عام 2008 وسلسلة الحروب الفلسطينية – الإسرائيلية المقتصرة على القطاع، والتي لم يكن طوفان الأقصى إلا جزءاً منها. والاستنتاج هنا أنّ أحداث 2024 هي تكملة واقعية للعقود الماضية.

ثالثاً، نهاية الإيديولوجيا وهيمنة البرغماتية. ما نقصده بمفهوم الإيديولوجيا تحديداً يختلف عن المنظومة العقائدية التي قد تشمل الفكر الديني، بل نعني هنا بالإيديولوجيا الفكر القومي العلماني الذي بُني على المبادىء الوافدة من غرب أوروبا في عصر النهضة. فتعزيز اللغة العربية والعروبة بين 1860 و1940 أدّى إلى ولادة إيديولوجيات قومية عربية وقومية سورية (مناهضة في بدايتها للسلطنة العثمانية). فوصل النوع الأول إلى الحكم وخصوصا في مصر وسوريا والعراق في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. سوى أنّ العصر النهضوي العربي المطعّم بالأفكار الأوروبية واجهه فكر محلي طابعه إسلامي انطلق من مفهوم شكيب أرسلان “لماذا تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم”؟، وبقي فيه عدد من الدول العربية أيضاً.

سقوط الإيديولوجيا وطغيان البراغماتية

لطالما حدّثني المفكر الراحل جورج قرم عن كتابه الصادر بالفرنسية Le Proche-Orient éclaté “الشرق الأوسط المتفجّر” (والذي أحدّثه كل بضع سنوات ليواكب الأحداث)، عن دور الريع النفطي في تعجيل المواجهة الفكرية بين الفكر القومي العلماني والفكر الديني. فكانت الانتكاسة الأولى للفكر القومي العلماني عام 1967 عندما ألحقت إسرائيل الهزيمة بمصر الناصرية عام 1967، ثم الانتكاسة الثانية عام 1991 عندما ألحق التحالف الأميركي الهزيمة بالعراق البعثي في حرب تحرير الكويت، ثم الانتكاسة الثالثة بسقوط بغداد ومعها حكم البعث في آذار 2003 على أيدي الجيش الأميركي. وأخيراً وقعت الانتكاسة الرابعة في 8 كانون الأول 2025 بسقوط حكم البعث في سوريا.

بات في إمكاننا القول إنّ مرحلة الإيديولوجيا العربية المطعّمة بالفكر الأوروبي الغربي قد انتهت. ونصل هنا إلى نهاية تاريخ عربي لا يمكن تصنيفه بأنّه انتصار للفكر الديني على الفكر العلماني، بل هو تاريخ وضعت إصبعها عليه البراغماتية الأميركية pragmatisme.

في القاموس الأميركي، يمكن تمييز الفكر البراغماتي – أي الفلسفة العَمَلانِيَّة – وخلاصته أنّ أهمية الأفكار وصدقيتها يجب أن تُعرف من خلال نتائجها العملية. وهذه الفلسفة تتفوّق على الفلسفات التقليدية ومصدرها أوروبا الغربية، والتي تركّز على المبادئ النظرية المجردة doctrinaire، كالشيوعية والقومية والدينية إلخ. بل إنّ التجربة والعمل هما معيارا الفكر (وضع الفلسفة البراغماتية منذ عام 1870 الفلاسفة الأميركيون جون ديوي وتشارلز ساندرز بيرس وويليام جيمس). ومن هنا فالكلمات والأفكار هي مجرّد أدوات لحل المشكلات والعمل، ووظيفة الفكر هي ابتكار المشاريع والحلول، لا وصف الواقع أو تمثيله أو عكسه، كما يفعل الشيوعيون والقوميون. فبنظر البراغماتية، إنّ الفكر الدوكترينير العقائدي غير مفيد لأنّه لا يقدّم حلولاً عمليّة ولا يقترح خريطة طريق لنجاح ما يقدّمه على أنّه مشروعه.

ولكن مهلاً، مَن قال إنّ البراغماتية ليست إيديولوجية أيضاً؟ فهي أنجبت النيوليبرالية ونحن نعيش في عصر النيوليبرالية الأميركية التي بدأت قبل 40 عاماً على أنها عولمة مهذبّة غير إيديولوجية. ولكن اكتشفت شعوب الأرض أنّ هذه النيوليبرالية هي نوع متجدّد من الليبرالية المتوحشة العابرة للقارات والشعوب ولحدود الدول، سواء في الاقتصاد والسياسة أو في الإعلام والثقافة والتكنولوجيا أو في العسكريتاريا وهندسة الأمم. وهناـ من المبكر اعتبار سقوط الإيديولوجيات العربية وانتصار البراغماتية الأميركية في المنطقة العربية خطوة إلى الأمام. إذ في هذه العجالة لا يمكن تمييز الدخان الأبيض من الأسود، فلا تزال المنطقة العربية تعاني سلسلة حروب تدميرية، وانقساما عرقيا ودينيا وطائفيا غير مسبوق، وتفاوتا في الثروات والخدمات الاجتماعية والصحية والبنية التحتية. ويصحّ التساؤل على الأقل: أين الأخبار الجميلة لمصلحة مئات الملايين في 22 كيانا عربيا؟

وإذا كانت نكبة لبنان أنّه ميكروكوزم مصغّر عن مصائب العرب، فقد أصابه كل ما سلف من دمار وخراب وحروب وفقدان بنية تحتية من ماء وكهرباء وطرق ومرافق عامة، ومن غياب البرامج التربوية والصحية والاجتماعية، وفوق ذلك تلبّسته منذ سنوات طائفية لعينة أسوأ من الهواء الموبوء، لأنها تواجهك في كل حديث حتى تكاد تقطعها بالسكين لكثافتها.

لقد قامت الفلسفة الغربية على مفهوم أنّ الحضارة تسير إلى الأمام، وابتدع الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط عبارة Augklaerung (بمعنى الانقشاع) لتوصيف النهضة الأوروبية السائرة أبداً إلى التقدّم. وبهذا المعنى انتصرت البراغماتية الأميركية، لأنّ الفلسفة الغربية فشلت في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم مستدام. بل عاد العالم منذ 1914 إلى الغرق في سلسلة حروب ومجازر وأهوال، لا يزال العرب يعيشونها إلى اليوم.

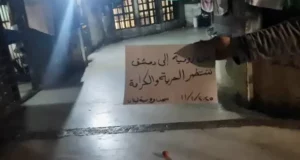

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن