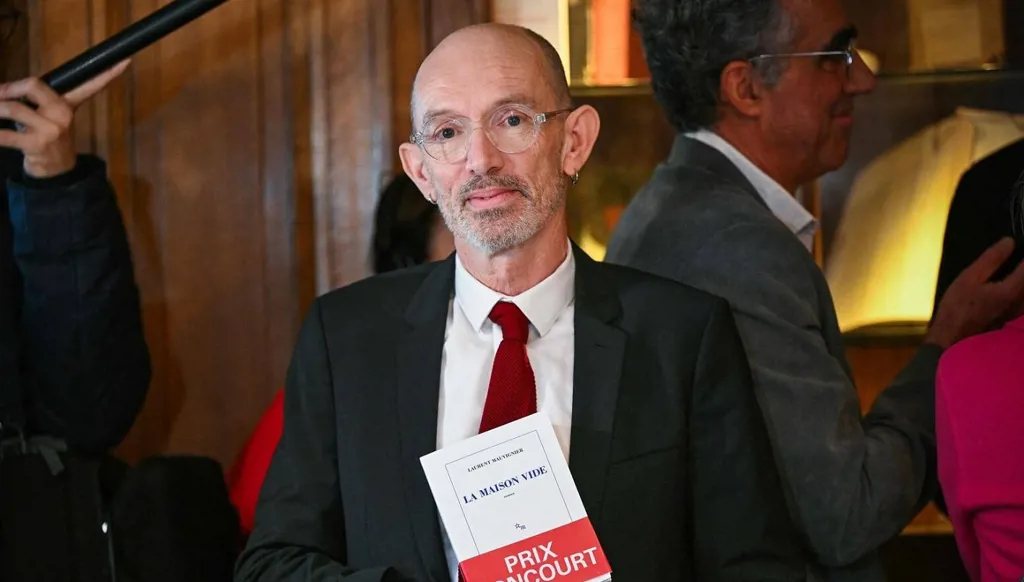

بدر الحاج

يوثّق «الدليل إلى البرازيل» لمؤلفه جرجي توما الخوري، ظاهرة الهجرة السورية إلى البرازيل منذ القرن التاسع عشر، عبر سردٍ يجمع بين التجربة الشخصية والبحث التاريخي. يتناول معاناة المهاجرين، واستغلال رجال الدين للفلاحين، وأثر الهجرة في تفريغ القرى السورية واللبنانية من شبابها، مسلطاً الضوء على جذور الفقر والاستبداد التي دفعتهم إلى الرحيل. صدر الكتاب أول مرة عام 1905، وها هو الباحث والناشر بدر الحاج ينشره مجدداً، واضعاً مقدّمة له ننشرها كاملةً:

وجدت هذا الكتاب النادر ضمن مجموعة من الكتب المطبوعة في مصر وبلاد الشام والعراق قدمتها هدية لي مشكورة السيدة ناديا قربان التي كانت تقوم ببيع وتصفية جميع محتويات منزلها في ضهور الشوير قبل العودة إلى المهجر في الولايات المتحدة الأميركية. وعندما قرأت النص رأيت أنه جدير بإعادة نشره بعد مئة وتسعة عشر عاماً على صدوره نظراً إلى ما يتضمنه من معلومات تستند إلى مشاهدات المؤلف عن المهاجرة السورية إلى البرازيل.

يعود اهتمامي بموضوع الهجرة كوني وُلدت في قرية في شمال لبنان الأكثرية الساحقة من سكانها ومنها أقارب مباشرين لي هاجر معظمهم إلى القارة الأميركية وانتشروا في بلدان مثل كوبا والأرجنتين والأوروغواي والبرازيل. معظمعم هاجروا ولم يعودوا، بعضهم ترك زوجته وأولاده وأسس لحياة جديدة.

وكانت رسائلهم إلى عائلاتهم قليلة جداً تُكتب بلغة عربية ركيكة بصعوبة تستطيع أن تفهم ما هو المقصود من النص. أذكر جيداً أن بعض النساء كن يطلبن مني قراءة نص رسالة وردتهن للتو من قريب لهن، وكان يُشاع في القرية أنني قويّ جداً باللغة العربية. والمحزن أنه كان يرافق قراءة كل رسالة دموع النساء الحزينات على فراق الأحبة.

وكان عليّ أيضاً أن أكتب جواباً لكل رسالة. وكانت معظم النساء غير مقتنعات بطريقتي في الكتابة، ويتهمنني بأن كتابتي تخلو من العاطفة والشوق نتيجة الفراق. أذكر أن إحداهن اقترحت أن أبدأ الرسالة بالعبارة التالية التي لا أدري من هو مصدرها، وهي: «عن بعد بعيد وشوق ما عليه مزيد». تلك الأحداث لا تزال عالقة في ذاكرتي، ويضاف إليها ما كنت أسمعه عن الصراعات العائلية المتواصلة التي تعصف بمعظم العائلات والتنافس حول ملكية أملاك المهاجرين.

أعتذر هنا إذا ما استفضت في شرح حالة المهاجرين من قريتي. لكن لا بد من تسجيل بعض الحقائق عن القرى التي نزفت أكثرية شبابها. فالهجرة كانت نعمة ومصدر ثروة لبعض رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على عقول معظم الفقراء الفلاحين من أهل القرية. ولمّا كانت الأميّة متفشّية، فقد كان أقارب المهاجرين يلجؤون إلى أسقف القرية كي يسطر لهم أيضاً رسائل إلى المهاجر من عائلتهم. ومع الوقت فضح دور الأسقف اللص، إذ كان يضمّن الرسالة نص طلب وكالة باسمه غير قابلة للعزل تشمل جميع أراضي المهاجر. وهكذا تحوّلت معظم أراضي القرية باسم الأسقف ثم انتقلت بالتوارث إلى عائلته. هذا ما جرى في قريتي، وأعتقد أنه حصل مثيل له في معظم القرى التي هاجر منها شبابها.

يعتقد البعض بأن المهاجرة السورية بدأت نحو عام 1790 عندما وصل إلى البرازيل أنطون إلياس لبّس الذي افتتح محلاً تجارياً في ريو دو جنيرو. وأصبح لاحقاً صاحب مساحات ضخمة من الأراضي، شيّد فيها عام 1803 قصراً على الطراز الشرقي قدّمه فيما بعد هدية لملك البرتغال الذي زار البرازيل عام 1808 (1).

في مطلع القرن التاسع عشر، أصدر الملك جوان الرابع مرسوماً يقضي بمنح الأراضي للأجانب، وعلى الأثر تدفق عدد من المهاجرين وبصورة خاصة من أوروبا. وأصبحت البرازيل بسبب ثرواتها وانفتاحها مقصداً للمهاجرين السوريين، خاصة بعد قيام الإمبراطور البرازيلي دون بدرو الثاني بزيارة إلى مصر والأراضي المقدسة عام 1871 ثم عام 1876، إضافة إلى تدفق الحجاج البرازيليين (2).

بدأت المهاجرة السورية الكثيفة إلى البرازيل في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت بمنزلة نزيف متواصل لبلادنا منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. أسباب المهاجرة جرى التطرق إليها في أبحاث أكاديمية عدة، ولن أستفيض في تعدادها مجدداً، إلا أن سببها الرئيسي يعود إلى الحروب الأهلية التي شهدتها بلاد الشام ولا تزال، وإلى الاضطهاد العثماني وما تلاه من أنظمة قمعية اعتمدت على أساليب البطش والإفقار. ويُضاف إلى ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أجبرت الآلاف على بيع كل ما يملكون والهجرة بلا عودة.

وفي مطلع هذا القرن انضمت إلى بلاد الشام أقطارٌ جديدةٌ جرى تهجير عدد من مواطنيها نتيجة للحروب والنزاعات الأهلية والفقر، وفوق كل ذلك كان الاحتلال الغربي والاستيطان الصهيوني.

شكلت الهجرة ولا تزال عاملاً من العوامل التي حالت دون تطور سوريا. ويتضح بأن هذه الظاهرة تصاعدت بعد الحرب الأهلية عام 1860 والإعلان عن قيام المتصرفية في جبل لبنان. ففي تلك المدة انعدم الأمن وأصبحت حياة المواطن مهددة وفقاً لانتمائه الطائفي.

وكان واضحاً أن موارد جبل لبنان لم تكن كافية لسد احتياجات الناس، لذلك تطلع سكان الجبل بصورة خاصة وسكان سوريا بصورة عامة إلى بلدان أخرى وفّرت أوضاعها الاقتصادية لهم حياة أفضل. وبالنسبة إلى كثيرين فإن الهجرة أفسحت أمامهم المجال للتهرب من التجنيد الإجباري، فقد كان الأتراك يقتادونهم بالقوة للمشاركة في حروبهم التي حصدت مئات الآلاف منهم.

وقد توجهت الموجة الأولى من المهاجرين بعد عام 1860 إلى مصر التي وجد السوريون وظائف لهم في دوائر الحكومة المصرية، ومنهم من مارس التجارة والمهن في الاختصاصات كافة، والبعض اختار الصحافة والعمل الثقافي.

الهجرة كانت نعمة ومصدر ثروة لبعض رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على عقول الفقراء الفلاحين من أهل القرية

قدّم جرجي نقولا باز الكتاب الذي نحن بصدده، إضافة إلى نبذة مختصرة عن المؤلف عام 1905. كما وضع المؤلف مقدمة لكتابه قال فيها إنه نشره حباً بالسياحة واستطلاعاً لأحوال المهاجرين والبلدان التي هاجروا إليها كاشفاً مساوئ الهجرة والأهوال التي واجهها المهاجرون الأوائل. وتحدث عن مخاطر النزوح إلى بلاد الغير من دون تبصّر. وروى بعض الأحداث التي واجهها المهاجرون، وكيف أن بعضهم تنصل من الوطن وعمد إلى اختيار العيش نهائياً في بلاد بعيدة، وقطع كل اتصال مع الأقارب وكل ما يتصل بوطنه.

يصف المؤلف رحلته من بيروت التي غادرها في 24 حزيران 1905 متوجهاً إلى البرازيل على متن سفينة إيطالية، ويعرض بعض مشاهداته في مرافئ المدن التي رست فيها السفينة مثل حيفا وعكا ويافا وبور سعيد والإسكندرية ومسينا ونابولي. ويتحدث عن العبور في مضيق جبل طارق ثم الإبحار في المحيط الأطلسي نحو البرازيل. وخلال سرده لمشاهداته، يقدم وصفاً مختصراً لكل مدينة رست فيها السفينة مستشهداً بين الحين والآخر بأشعار وببعض الأمثال العربية، الأمر الذي يدل على عمق ثقافته.

يروي المؤلف أخباراً عن الورطة التي يواجهها كثير من المهاجرين الفقراء الذين لا مال لديهم لشراء الغذاء. بعض المتوجهين منهم إلى أميركا الشمالية كان عليهم الخضوع مسبقاً لفحص طبي في مرسيليا أو جنوى أو نابولي. وفي بعض الحالات، كانوا يُمنعون من السفر لعلة ما. ونتيجة لذلك، يضطرون إلى انتظار وصول المال من أقاربهم لكي يكملوا الرحلة. وكان الانتظار في بعض الأحيان يقارب الخمسين يوماً. ويقول المؤلف: «لدي كتاب من أحد الأقرباء يقول فيه إنه صرف 130 يوماً ونحو 20 ألف غرش كي يتسنى له الوصول إلى نيويورك».

يصف المؤلف يوم وصول السفينة إلى ريو دو جنيرو التي كان يسكن فيها 5000 مهاجر سوري، ويتحدث عن تهنئة المهاجرين السوريين بعضهم بعضاً بسلامة الوصول وكيف بدؤوا بغناء أنشودة الميجانا «التي كانت ترن في ذلك الخليج الكبير». ولا تنتهي المصاعب بالوصول إلى البرازيل، لأن كل ثلاثة مهاجرين كانوا يسكنون في غرفة واحدة غير صحية يجري تعقيمها بواسطة الحكومة.

انصرف معظم المهاجرين السوريين إلى حرفة تجارة «الكشة» التي كان يُراوح وزنها ما بين 50 إلى 60 آقة يحملها المهاجر على ظهره من الشروق إلى الغروب، ولا ينزلها إلا طلباً للراحة أو في بيوت الزبائن أثناء عرض محتوياتها. ويذكر أن أحد تجار الكشة تحدث إليه قائلاً «كنا في بلادنا مكاريين فصرنا هنا بغالاً نحمل الحمل الثقيل الذي لا يتحمله عادة إلا أصحاب الأجساد القوية».

يشرح المؤلف بالتفصيل ما كان يواجهه الباعة المتجولون من مصاعب سواء مع الزبائن أو مع بعض الذين يزودونهم بالسلع، إضافة إلى وعورة الطرقات في الأدغال والمناخ المتقلب الذي تسبب في مرض كثيرين، وعن الوحوش الضارية والأفاعي بحيث كان يتعذر عليهم النوم في تلك الأحراج.

ويذكر أن بعض حمالي الكشة يتعرضون لسلب أحمالهم وأموالهم أو يتعرضون للقتل كما حدث لمهاجر من قرية واقعة شرقي حمص، وآخر يدعى يوسف سكاف من زحلة. كما إن بعضهم كان يسير على الطريق الذي سار عليه بائع آخر، وعندما يلتقيان كانا يتصارعان ويقتل أحدهما الآخر.

وعندما يحاول تاجر تحصيل ديونه كان يواجه المتاعب والإنكار ويقدم بعض الأمثلة على ذلك. ويواصل تسجيل مشاهداته متحدثاً عن أن بعض السوريين يتاجرون بالمحصولات السورية مثل الصنوبر والطحينة والتين والجوز والعرق والفستق وقمر الدين وشراب الرمان إلخ.

ويروي المؤلف انتشار الشائعات بين البرازيليين التي تتهم المهاجرين السوريين بأكل لحوم البشر، ونتيجة لتلك الاتهامات تضررت تجارة الكشة، ويقول: «إنَّ بعض البرازيليّين دخل يوماً على أحدِ منازل السَّوريّين فرآهم يأكلون اللّحم نيئاً، وذهب فأشاع أنَّ السُّوريّين يأكلون اللحوم.

وتوسَّع غيره بالإشاعة فنقلها وزاد عليها (من كيسه) إلى أن شاع أنَّهم يأكلون الأولاد الصِّغار مثل الغول والبعبع. وحدَث أنَّ سوريَّاً كان حاملاً الكشّة ولا يعرف من اللّغة البرازيليَّة إلَّا «سي سنيور، وسي سنيورة» وعندما دخل بيتاً لأحد البرازيليّين وفيه صِبيةٌ يلعبون، فلمَّا رأوه طار لُبُّهم جزعاً، وجاؤوا أمَّهم يبكون قائلين يا أماه دهمَنا التوركو* الذي يأكل الأولاد، فجاءت الأمُّ وسألته بلغة البرازيل أحقّاً أنَّكم تأكلون الصّغار فأجابها: سي سنيورا، ظانَّاً أنَّها تسأله عن شيءٍ من البضاعة وهَمَّ بوضع الكشة على الأرض، فأسرعت ودَعت زوجها فسأله السّؤال نفسَه فأجابه سي سنیور، فاستشاط غيظاً وكاد يقتله لولا بائعٌ آخر دخل بغتةً وفَهِم ما كان، فاعتذر عنه للرجل والمرأة، وانصرف السُّوريَّان كلاهما وصاحبنا اللّبيب يكاد لا يصدّق بالنجاة».

والجدير بالذكر هنا أن تقريراً ديبلوماسياً سرياً فرنسياً بعنوان «الجالية ــ السورية اللبنانية في سان باولو وسانتوس» بتاريخ 22 آذار 1925 من القنصل الفرنسي في سان باولو موجهاً إلى وزير الخارجية الفرنسية أريستيد بريان يقول فيه: « يُقال إنّه في عام 1891، اتُّهم المهاجرون اللبنانيّون بأكل لحوم البشر. لذلك أُجبر أولئك الذين تشتّتوا في القرى على التخلّي عنها وتركها والتمركز في المدن الكبرى، بعد تعرّضهم للتشرّد والبؤس الذي يبدو أنّ أجيال الشباب قد فقدت ذكراها تماماً»(3).

ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الجالية السورية عموماً وعن الصحف العربية التي أصدرتها وعن الجمعيات الخيرية والمدارس وتشييد دور العبادة لمختلف المذاهب.

ويذكر أسعار الفنادق والمأكولات ويقارنها بأسعار بيروت. ويقدم خلاصة لمشاهداته ناصحاً المهاجرين الجدد عدم الاعتماد على أحد فور وصولهم لأن «في البرازيل بنوع خاص لا صداقة إلا بوجود دراهم». ويقول إنه مهما كانت أسباب السفر «فالخبز الكفاف في الوطن خير من الذل والإهانة، إن لم نقل الأمراض (والضربات السخنة)، وها أمامي أسرة قضت في دار الغربة 17 عاماً وهي عائدة بجيوب فارغة».

يختم المؤلف زيارته للبرازيل التي استمرت بضعة أسابيع في 9 آب 1905 متوجهاً إلى الوطن واصفاً طريق العودة عبر مرفأ دكار في السنغال وألبسة الأفارقة الذين كانوا موجودين في المرفأ إضافة إلى مباني المدينة. ومن دكار تبحر السفينة إلى لاس بالماس حيث يشاهد مئذنتين إحداهما في الميناء وأخرى في المدينة وهما من الشواهد التي تركها العرب الذين قدر عددهم في ذلك التاريخ بنحو 2000 نسمة محافظين على لغتهم العربية.

بعد عبور السفينة مضيق جبل طارق والبحر باتجاه مرفأ مرسيليا، يقدم المؤلف وصفاً للمرفأ إضافة إلى الشوارع والأبنية وحمامات المدينة المبنية على النسق الروماني والتركي والروسي، وحديقة الحيوانات. ويتحدث عن حرية المرأة «التي أصبحت بفضل العلم الصحيح موازية للرجل».

أخيراً يذكر المؤلف أنه عند مغادرته مرسيليا باتجاه بيروت في 7 أيلول، التقى بكثيرين من السوريين العائدين إلى الوطن. ومن بين الذين التقاهم امرأة عجوز عمرها يقارب الـ 85 عاماً اسمها ماريا العلم من بلدة كفرفو في شمال لبنان قضت 15 عاماً في جهات المكسيك، أخبرته أنها كانت تنوي البقاء في المهجر لكن عادة حرق الموتى أفزعتها من أن تصبح عظامها طعماً للنار، فقررت العودة إلى الوطن وفي قلبها غصة وهي تردد «الرجوع إلى الدار ولا النار».

المشاهدات والانطباعات التي سجلها المؤلف عن وضع المهاجرين السوريين في البرازيل في مطلع القرن العشرين، تتطابق مع ما نشره رحالة آخرون أمثاله زاروا القارة الأميركية بشكل عام. الجميع يتحدث عمّا واجهه المهاجرون الأوائل الذين كانوا بمعظمهم يجهلون اللغات ويعيشون في أوضاع مأساوية وصعبة لدرجة عدم القدرة على الاحتمال.

وفي هذا الإطار، أذكر أن مهاجراً مسناً من مرجعيون يدعى زكي نايفة روى لي في تسعينيات القرن الماضي عندما التقيت به في مدينة أوكلاهوما أنه عندما وصل إلى ولاية أوكلاهوما، كان عدد المنازل قليلاً جداً وكانت المزارع تنتشر في السهل الفسيح حيث كان يسير على قدميه حاملاً الكشة متنقلاً من تجمع سكاني إلى آخر.

وأضاف أن ما واجهه من تبدل المناخ لا يحتمله بشر، ففي فصل الصيف حيث ترتفع الحرارة بشكل لا يطاق، كان يحفر في الأرض نفقاً يتسع لجسده وللكشة وينام فيه في ساعة متأخرة. أما في فصل الشتاء حيث البرد القارس والثلوج، فكان يطلب من أحد زبائنه السماح له بالنوم في قبو المنزل. أكثرية المهاجرين الأوائل نجحوا وجمعوا المال في المجتمعات الجديدة التي انتقلوا إليها بفضل نشاطاتهم وتحملهم المخاطر والمصاعب والمشقات، الأمر الذي لم يكن متوفراً على الإطلاق في وطنهم. المجتمعات الجديدة التي نزحوا إليها وفرت لهم الأجواء، فأبدع كثر منهم في مجالات مختلفة. للأسف كان الوطن سجناً لهم حال دون الاستفادة من إمكاناتهم. بالاختصار لا يرحل أي مواطن عن بلاده إلا بعد أن يدرك أن لا مستقبل له ولأولاده في وطنه.

لم تكن العوامل الاقتصادية والصراعات الأهلية الحافز الوحيد للهجرة، بل كانت هناك عوامل أخرى ظهرت أمام الطامحين للهجرة. فعندما تدفقت أموال المهاجرين الأوائل وبدؤوا بشراء العقارات وتشييد الأبنية الحديثة ذات القرميد الأحمر تحيط بها الحدائق، انبهر كثيرون بالثروة المتدفقة وحزموا أمرهم على هجرة بلادهم. ولعبت الإرساليات الأجنبية دوراً في ترسيخ القناعة في عقول الطلاب اليافعين بأن الدول الغربية هي النموذج المثالي الذي يجب على الجميع الاقتداء به، حيث الثروة والمعرفة والإيمان الديني الأفضل. وهكذا انتشرت الشائعات بين أبناء القرى عن الثروات الخرافية التي تجمع بسهولة.

وهذا ما أشار اليه المهاجر الشويري إبراهيم الرحباني في كتابه A Far Away Journey, An Autobiography (رحلة بعيدة، سيرة ذاتية) بقوله: «عندما كنت في المدرسة سمعت الكثير عن أميركا، درست جغرافيتها، وسمعت عن محررها العظيم، واشنطن، وفي كل يوم أحد تقريباً، كنا نستمع إلى السيد بوند وغيره من الوعاظ يتحدثون عن حماسة شعبها للعمل التبشيري بين أهل الأرض.

وطالعت عن أحوالها الجغرافية ووقائعها التاريخية… ولكن القصص التي سمعتها من أفواه المهاجرين السوريين العائدين، ومعظمهم كانوا من العمال العاديين، وبطبيعة الحال، لم يعرفوا إلا القليل عن الحياة الحقيقية في أميركا، تحدثوا عن الثروة وكيف كانت سهلة المنال.

كما أخبروا كيف تمكنوا بأنفسهم من تأمين قدر من المال في أميركا في بضع سنوات أكثر مما يمكنهم كسبها في سوريا في مدة جيلين. وحقيقة أن بعض المهاجرين السوريين الفقراء الذين ذهبوا إلى أميركا قد اكتسبوا في غضون سنوات قليلة، ليس فقط الثروة، بل العلم أيضاً والمكانة الاجتماعية المرموقة – وأصبحوا خواجات حقيقيين – أثارت خيالي بشدة، وقررت سأذهب إلى أميركا إذا سمح لي حظي بذلك» (4).

مراسل جريدة «القبس» الدمشقية، على سبيل المثال، يتحدث عن أسباب المهاجرة إلى أميركا وأفريقيا نقلاً عن أبناء جبل عامل عام 1913. يقول بعد جولته في قرى المنطقة: «إن المهاجرين هم العاملون النشيطون، ومن بقي منهم في القرى هم الشيوخ والأطفال. وفي مشرق كل يوم عشرات بل مئات يهاجرون وطنهم إلى الغربة».

ويضيف: «أن أسباب الهجرة كثيرة ويشترك في معرفتها العالم والجاهل والقروي والمدني والحاكم والمحكوم عليه. وقد رأيت أن أستطلع طالع أفكار المهاجرين أنفسهم وكلهم من العامة لأقف على ما يرون من الأسباب، فرأيتهم يجيبون بأجوبة تتشابه وتتماثل ولا تختلف بجوهرها عن أجوبة الباحثين في المسائل الاجتماعية. يقولون إن أسباب المهاجرة:

– الظلم الضارب سرادقه في البلاد العاملية من المأمونين ممن لا أخلاق لهم.

– مشقة خدمة الجندية.

– انسداد أبواب الارتزاق لقلة الوسائل الاقتصادية بل لعدم وجود أساس له رأساً. (5) كانت الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش العثماني كطاحونة أزهقت أرواح مئات الآلاف من خيرة الشباب. يتحدث الكولونيل البريطاني كلود كوندر أحد العاملين في صندوق استكشاف فلسطين في كتابه Heth and Moab, exploration (London 1883) in Syria in 1881 and 1882 كيف كانت حروب العثمانيين تفرغ القرى الفلسطينية من الرجال بقوله: «كان السكان وكانت القرى أقل عدداً، وما وجدته مزدهراً عام 1872 أصبح الآن إما مهجوراً وإما شبه مدمّر. ولم أسمع قط عن مستوطنة جديدة من السكان المسلمين أو المسيحيين.

نُقلت النخبة من السكان الذكور إلى البلقان، حتى الشاب شيخ جبعون (Gibeon) [الاسم العربي الجيب]، وهو مكان يسكنه نحو خمسمئة نسمة، أخبرني عام 1881 أنه من بين عشرين رجلاً أخذوا من تلك القرية، كان هو الوحيد الذي عاد حياً. (6) لم تقتصر الهجرة على البرازيل بل شملت كل القارات من أميركا إلى أوروبا مروراً بأفريقيا وآسيا.

ولا تزال حركة الهجرة حتى يومنا هذا متواصلة وبكثافة مع ازدياد الأوضاع الاقتصادية والسياسية تدهوراً، إذ تحولت بلادنا إلى ساحة لتقاتل أبناء الشعب الواحد. والخسارة الوطنية لا تقتصر على هذا النزيف المتواصل والمتصاعد، بل في خسارة الأرض أمام هجوم المستوطنين الجدد وغرق البلاد في آتون الصراعات الدموية الأهلية.

شبابنا يهاجرون واليهود يعودون من شتى أصقاع الأرض للاستيطان. ونظراً إلى أن السوريين في المغتربات لا توجد عندهم توجهات عنصرية كما لليهود، فإن الجيل الثاني أو الثالث من أبنائهم يتخلون نهائياً عن أصولهم السورية ويندمجون اندماجاً كلياً في المجتمعات الجديدة التي ولدوا فيها.

انتشر المهاجرون السوريون في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر في جميع أرجاء القارة الأميركية، وتحولت قرى جبل لبنان إلى تجمعات سكانية شبه فارغة. ويذكر عالم الآثار الألماني ماكس فون أوبنهايم في الترجمة العربية لكتابه «من البحر المتوسط إلى الخليج، سوريا ولبنان» أنه عندما كان يتجول في العقد الأخير من القرن التاسع عشر في سوريا لاحظ «أن بعض القرى قد أفرغت تماماً من الرجال الذين هم في سن العمل. فمن مدينة زحلة وحدها، وهي من المدن الكبيرة في منطقة لبنان، هاجر آلاف الشباب إلى أميركا ومناطق أخرى مثل البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، والبعض بأعداد قليلة إلى فنزويلا والمكسيك وأستراليا».(7)

وذكر أوبنهايم أن عدد المهاجرين الذين يغادرون سوريا إلى أميركا وحدها سنوياً نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الرجال، وأن «البنك العثماني قدّر في الآونة الأخيرة المبالغ التي دفعها لعائلات السوريين المقيمين في الخارج كتحويلات لهم من ذويهم بنحو 200.000 ليرة تركية كل عام».(8)

اعتبر أوبنهايم كما غيره من الذين درسوا دوافع المهاجرة السورية، أن أبرز أسباب هجرة اللبنانيين هو الوضع الاقتصادي. إذ تم استغلال أراضي الجبل إلى أقصى الحدود، ولم تعد تعطي المحاصيل الكافية لتغطية حاجات السكان، إلى جانب انخفاض أسعار المنتوجات الزراعية وبصورة خاصة شرانق دود القز والزيت(9). وأضاف أن بعض المهاجرين الذين عادوا إلى سوريا مع بعض الثروة نقلوا أخباراً مضخّمة عن الثراء الفاحش في بلدان الاغتراب، الأمر الذي دفع كثيرين للسعي إلى الهجرة، لدرجة أن البعض كان يبيع كل ما يملك لشراء بطاقة سفر والهجرة إلى البلاد البعيدة حيث الثروة.

يتحدث أوبنهايم عن تذمر واستياء رجال الدين من نتائج الهجرة والتطور النسبي الذي أحدثته أموال المهاجرين إذ اعتبروا أن الاستقلال الاقتصادي لعائلات المهاجرين يفقد الكنيسة السيطرة المطلقة عليهم، إضافة إلى خشيتهم كما ادعوا من أن تؤدي إقامة الشباب في الخارج إلى اعتناقهم أفكاراً جديدة تحررهم من نير الكنيسة.(10)

ازدادت الهجرة بعد الحرب العالمية الأولى بسبب ما رافقها من مجاعة. ونظراً إلى العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية في وجه المهاجرين، تحولت الهجرة إلى أماكن أخرى، خاصة إلى المستعمرات الفرنسية والبريطانية في غرب أفريقيا. وقدم روبرت وايندر في كتاب سعيد حماده Economic Organisation of (Beirut 1936) Syria إحصاء لعدد المهاجرين الذين غادروا لبنان وسوريا ما بين 1860-1900 بحدود 120.000 ألف شخص. أما الذين غادروا ما بين 1900 و1914 بنحو 200.000 ألف شخص، وخلال الحرب العالمية الأولى توقفت الهجرة ثم استؤنفت بعد الحرب. واستناداً إلى تقارير عصبة الأمم فقد هاجر في الفترة ما بين 1923-1930 ما يقارب الــ 95 ألف شخص.

وقدر وايندر عدد المهاجرين السوريين ما بين 1925-1930 بصورة إجمالية بنحو 420 ألف شخص نصفهم من لبنان.(11)

قدّر مؤلف هذا الكتاب «دليل البرازيل» عدد المهاجرين السوريين عندما وصل البرازيل بنحو 50 ألفاً. أما فيليب حتي الذي أجرى بحثاً ميدانياً خلال زيارتين قام بهما إلى البرازيل، فقد كتب إلى زوجته ماري من سان باولو في 18 تموز 1925 يقول: «عدد السوريين هنا أكثر منهم في سوريا»(12).

لعل أحد المصادر الأساسية عن المهاجرة السورية ما ورد في كتاب ريشار ثومين (Tours 1936) Géographie humaine de la Syrie centrale إذ يشرح بالتفصيل أسباب ونتائج المهاجرة بعد جولات ميدانية في لبنان وسوريا مقدماً إحصاءات تقديرية لأعداد المهاجرين كل سنة، ويخلص إلى القول «في الهجرة خسرت سوريا خيرة شبابها الذين كانوا المؤهلين لإنجاز التطور في بلادهم» (13).

أعتقد أن المعلومات التي يوفرها هذا الكتاب عن المهاجرة السورية إلى البرازيل تقدم لنا لمحات عمّا واجهه المهاجرون السوريون الأوائل الذين هاجروا هرباً من الفقر والنزاعات الأهلية المتواصلة، وليس تعبيراً عن الطموح والاستكشاف كما يرد في المناهج المدرسية. الهجرة كان لها ولا يزال التأثير السلبي في تطور بلادنا.

* باحث وكاتب وناشر كتاب «الدليل إلى البرازيل ـــ كتاب أدبي اجتماعي انتقادي» لمؤلفه جرجي توما الخوري

المراجع

1- روبيرتو خطلب: ذاكرة لبنان في البرازيل، سوسيولوجيا أيقونوغرافية، الناشر مختارات، الزلقا 2006، ص 22.

2- لمزيد من المعلومات عن زيارة الإمبراطور البرازيلي راجع:

Reuven, Faingold: D. Pedro II na Terra Santa: Diario de Viagem 1876, Sefer, Sao Paulo 1999.

3- CADN, Rio de Janeiro 573 PO/4/152.

4- Abraham Mitrie: A far Journey, An Autobiography Rihbany, Houghton, Company, New York & Boston, 1914, pp. 144-149.

5- جريدة «القبس»، دمشق، العدد 3، في 10 تشرين الأول 1913.

6- Conder, Claude: Explorations in Syria in 1881 and 1882, London, Richard Bently

& Son, 1883, pp. 366-367.

7- ماكس فون أوبنهايم «من البحر المتوسط إلى الخليح، سورية ولبنان»، بيروت، الطبعة العربية الأولى، دار الوراق للنشر، بريطانيا 2008، المجلد الأول، ص 26.

8- المرجع السابق.

9- المرجع السابق.

10- المرجع السابق.

11- Hamadeh, Said: Economic Organisation of Syria, American Press, Beirut, 1936 p. 16.

-12 راجع:

Karam, John Toufik: Philip Hiiti, Brazil, and the Diasporic Histories of Area Studies, Journal of Middle East, St. 46. (2014) pp, 455-456.

13- Thoumin, Richard: Géographie humaine de la Syrie Centrale, Paris, 1936, p. 334.

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن