| مصعب أيوب

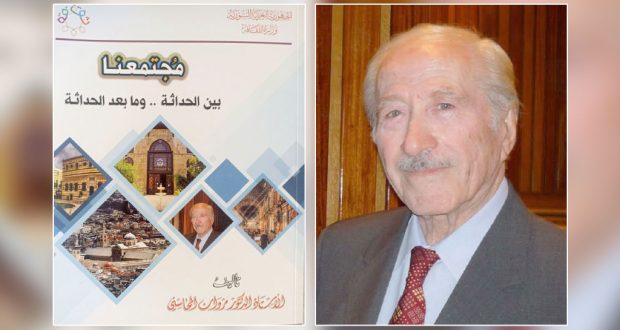

كان الدكتور الراحل مروان المحاسني بحراً في العلم ومثقفاً غزيراً ومدافعاً قوياً وجباراً عن اللغة العربية، ولا يمكننا أن ننسى إسهامه الفعال في وضع المعجم الطبي الموحد الذي شارك فيه علماء وخبراء على نطاق الساحة القومية، فكان يضع المصطلحات العربية مقابل نظيرتها الأجنبية في الطب ومختلف ميادين المعرفة، إضافة إلى مشاركته في تصنيف المعاجم الطبية الموحدة ومعجم الألفاظ الإيطالية في اللغة العربية، وهذا ما جعله شخصية استثنائية في تاريخ سورية الحديث وجعل أبحاثه ومؤلفاته مطلب معظم المهتمين في الجانب الثقافي والعلمي والفكري، اليوم بعد مرور أكثر من عامين على رحيل الطبيب والمفكر مروان المحاسني صدر كتاب كان قد ألفه قبل رحيله ولم تسنح الفرصة لأن يبصر النور قبل وفاته، وضعه بين أيدينا تاركاً الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام حول العولمة والحداثة وما جاءنا من المجتمعات الغربية وكيف تعاطينا معها؟، وقد حمل عنوان «مجتمعنا بين الحداثة.. وما بعد الحداثة».

تساؤلات عدة

في التقديم الذي وضعه للكتاب الدكتور مكي الحسني يوضح أنه بعد انتشار التعليم وازدياد الإقبال على استخدام النفط وتعدد وسائط النقل والتنقل إضافة إلى تطور وسائل الإعلام وظهور اختراعات كهربائية جديدة جعلت وتيرة الحياة اليومية أسرع وأكثر حيوية، كان لا بد من إطلاق مسمى معين على تلك الفترة وسميت الحداثة، والشعوب العربية ولكونها أحد مكونات المجتمع العالمي تأثرت بطبيعة الحال بهذه الموجة من الحداثة ولكن بشكل متفاوت، فأقبل البعض وبكل رحابة صدر نحوها على حين كان البعض الآخر متمسكاً بمبادئه متحفظاً تجاه العولمة الحديثة.

ويشرح الحسني أن هناك بعض التساؤلات راحت تطرح حول كيف نتعامل مع حداثة لا تكترث لتراثنا الفكري وقيمنا، فالعولمة تظهر التحضر في حين إنها تسعى إلى نسف الهوية الثقافية والانتماء القومي للشعوب، فتقوم باحتلال اللغة ثم الوعي وتوهم الشعوب بعدم قدرتها على إنتاج العلوم التقاني وصعوبة التعامل معها لكي تبقى هذه الشعوب مستوردة للتقانة الغربية وتابعة لصانعيها وتغدو من دون هوية أو انتماء.

ذكرى للأجيال

وقد قدمت زوجة الراحل الدكتورة فريدة النابلسي للكتاب مبينة أن من يتتبع مسيرة حياته تلفته عراقة وأصالة من نوع فريد، فكانت حياته ملأى بالعطاء والإيثار، صنعها بحبه لوطنه الأم منطلقاً في ذلك من التراث الحضاري السوري والتطلع لما هو أفضل مستقبلاً.

ووضعت النابلسي بين يدي المتلقي فقرة من إحدى محاضراته التي أبدى فيها رفضه للتبعية وتركيزه ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني وتعزيز العملة المحلية، إذ يقول: فاتنا الركب عندما أهملنا زراعة القمح حيث من يملك طعامه يملك نفسه، وقد احتكرت الرأسمالية العالمية السيطرة على الغذاء العالمي وعليه ستتحكم بمصائر الشعوب لتفرض علينا لاحقاً عملاتها بعد أن تفقد عملتنا الوطنية محتواها وقيمتها الشرائية.

ونوهت زوجة الراحل في تقديمها بأنه كان عاشقاً للشام حيث حظيت دمشق بمنزلة ومحبة خاصة في وجدانه، منطلقاً في ذلك من عشقه لانتمائه إلى أعرق البقاع الجغرافية في العالم.

وهو ما دفعه للعودة إليها على الرغم من وجود الكثير من المغريات في الخارج إذ جاء في بعض ما وصفها به: هي حديقة الرياض التي تعطر ذاكرتي، هي منبع الإشعاع الداخلي الذي يذكي ما يمر في خاطري من ألوان بهيجة تكسو كل مشهد يحضرني في سياق أي حديث أو شريط أحلامي، هي البلد الذي عرف طفولتي ثم شبابي وكهولتي، فيه جذوري التي لا تستطيع أي قوة اقتلاعها من حقيقتي وكياني.

وتختم النابلسي تقديمها بجملة: سوف تبقى مسيرة حياة الدكتور المحاسني ذكرى للأجيال تستقر في القلوب والوجدان تربطنا بالأصالة الدمشقية وحبه للوطن وسوف يبقى عمله الصالح.

حيرة تجاه الحداثة

يفيد الباحث المحاسني من خلال صفحات الكتاب أن جيل الشباب اليوم وقع في حيرة من أمره ما بين أن يقبل على الحداثة ويتبناها ويعتمدها وما بين أن يعرض عنها ويتمسك بأصالته التراثية وتاريخه العريق، وهي مشكلة وجودية حقاً تتطلب التخلي عن كثير من المرتكزات البدهية، موضحاً أن مجتمعاتنا تطابقت في بعض الأحيان مع بعض معطيات الحداثة التي كان من أهم مفرزاتها ما يجعل حياتنا اليومية أكثر سهولة، ولكن على الرغم من ذلك نجد أنفسنا في مواجهة قوية مع العولمة التي من الممكن أن تنسف كل ما تصادفه متمثلاً بالمؤسسات والأفراد والأنظمة وحتى عادات مجتمعية راسخة وثابتة وأصيلة، فليس من الغرابة بمكان أن نقف سائلين عن هويتنا ومرتكزات ثقافتنا وحدود ما نستطيع قبوله من الحداثة وما مدى علاقتنا بالحداثة وغيرها الكثير من الأسئلة.

ولعل من أهم الأسئلة التي تطرحها أصولياتنا المشرقية في مواجهة العولمة: هل في الميراث الغربي ما يناسب حاجاتنا ويخدم مستقبلنا، ويبني آمالاً جديدة في نفوسنا؟ في الوقت الذي لا نستسلم فيه لأحلام وردية ونتجاهل واقعنا المرير ونتنكر للرواسي الحضارية التي بنيت عليها ثقافتنا وهويتنا.

فأوضح أن الحداثة غيرت وجه عالمنا بما أثبتته من خلال تطور العلوم وما تبعه من تقانات عالمية تستطيع تغيير حياة الإنسان وتفتح له آفاقاً جديدة، وقد بدأت تصطدم بمقاومة غير معلنة في معظم الثقافات الأوروبية مقرونة بميول غامرة في الثقافات المغلوبة إلى إبراز مرتكزات عميقة لتراثها، جعلت منها قلاعاً لا يمكن اقتحامها دون الإخلال بخصوصية كل مجتمع كما يفهمها ذلك المجتمع.

وقد أدخلت هذه المقاومة بذور التفرقة بين أبناء الجيل الواحد وأطلقت الصرخات التي تحذر من أخطار الذوبان في العولمة.

خلاصة

في الخلاصة يوضح الراحل أنه لا ضير في السيل المعرفي الغربي الذي يحمل تقانات تكاد تكون عجائبية ما دمنا قادرين على استبطان أهم معطيات الحداثة، بعد إدخال عناصرها إلى لغتنا لتأتلف بها أدمغة شبابنا بما يجعلهم قادرين على الانخراط في البحوث العلمية العالمية.

فمن المؤكد أن المسار الذي علينا السير فيه يجب أن يبدأ بإصرار على النهوض العلمي والتعليمي حتى يصل الشباب إلى الطاقة الذهنية التي تسمح لهم تفهم المنطلقات العلمية العالمية والمشاركة فيها.

ومن المهم جداً أن نخرج تعليمنا من الرتابة المفروضة واعتماد الأسس الرقمية الحاسوبية ليصل إلى توضيح الروابط اللازمة لبلوغ الفهم الحقيقي، وهو فهم يتجاوز حدود الذاكرة ليستقر في الأذهان كتلاً معرفية يمكن للفرد أن يوجد التنسيق بينها ليجعلها مستنداً لكل تطبيق يقصد الوصول إليه.

ومهمة التعليم هي إيصال الجيل الجديد إلى تفتح فكري يساعدهم في تحليل مباشر لعالمهم المباشر، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد أساليب تعليمية تخرجنا من الرتابة لنحول كل جلسة تدريسية إلى ندوة تشاركية يكون فيها الطالب مشاركاً في مناقشة المواضيع المطروحة، فهي نقلة نوعية لانفتاح الأذهان بحماسة ومسؤولية بعيداً عن التكديس، شارحاً أنه من أهم ما يجب التطرق إليه العلوم التطبيقية فإن التعليم الذي يعتمد الطرائق الحديثة يمكنه شحن الطلاب بالمفاهيم العصرية، وهو تعليم يقوم على إعادة ظهور ما هو مطلوب من سلم قيمي حضاري يحفظ للمشروعيات القديمة مركزيتها، ويعيد إنشاء التكافل والتوازن المجتمعي.

فيركز المؤلف في دراسته على ضرورة سلوك المسار التعليمي الذي يعنى بالنمو النفسي والعقلي للطفل ليأخذه إلى الاستقلالية والاعتماد على الذات.

بعض من علمه وحياته

وقد كان المحاسني مبحراً ومتعمقاً في علوم مختلفة، يقنع من يقف أمامه بأي موضوع يقدم فيه مشورة، علاوة على أنه كان صاحب خلق جيد ومعطاء ومحباً لا يبخل بعلمه على أحد، متزناً في كلامه وخصامه وهادئاً في تعاطيه مع الناس ورجلاً رصيناً ومتزناً، دمث الأخلاق وجميلاً في روحه ولطيف المعشر.

فلا يمكن الإحاطة بصفات الراحل التي أثنى عليها جميع من عرفه.

وهو الباحث والأكاديمي والطبيب البارع الذي ترأس مجمع اللغة العربية بدمشق منذ عام 2008 وحتى وفاته، ناهيك عن كونه اسماً وطنياً لامعاً، فهو صاحب سيرة حافلة بالعطاء العلمي والمعرفي، وهو من أبرز رجالات الفكر في تاريخ سورية الحديث ومن العلامات الفارقة في سورية.

وإن معظم من عرفه أكدوا أنه عالم مخضرم لا يشق له غبار محرضاً على النظر إلى أبعد من الدلالات المباشرة للكلمات وسبر أغوار المصطلحات الأجنبية وتفكيكها وتحليلها لتقريب مدلولاتها من الأذهان.

بطاقة تعريفية

الراحل مواليد دمشق 1926 حاصل على شهادة اختصاص في الجراحة عام 1955 من جامعة باريس وأستاذ في العلوم الطبية سنة 1962 من الجامعة نفسها إضافة إلى إجازة في الآداب من جامعة دمشق سنة 1958 وتبوأ العديد من المراكز فكان عضواً في جمعيتَي الأمراض التنفسية بباريس وجراحة الصدر في إنكلترا وعضواً في أكاديمية العلوم بنيويورك وتدرج في عدة مناصب حيث أصبح عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1979 بدمشق.

كما شغل مهام رئيس قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة دمشق، وأستاذ ورئيس قسم الجراحة في جامعة الملك عبد العزيز- السعودية بجدة، ومدير التعليم الطبي في مستشفى الملك عبد العزيز

ورَأَس مدةً طويلة لجنة الحوار بين الحضارات (79-1995)، وهو عضو مؤسِّس للمجلس العربي للاختصاصات الطبِّية (البورد العربي)، وعضو مؤسس في جمعية أصدقاء دمشق. وتوفي عام 2022.

سيرياهوم نيوز١_الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن