كريم حداد

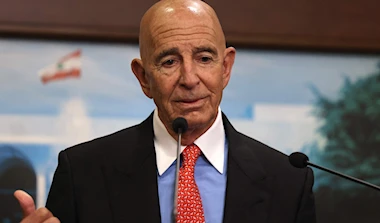

لم تكن كلمات المبعوث الأميركي توماس برّاك في القصر الجمهوري، حين وصف الصحافيين اللبنانيين بأنهم يتصرّفون «مثل الحيوانات»، مجرد انفعال شخصي أو زلّة بروتوكولية. بل هي واقعة كاشفة تضعنا أمام البنية العميقة للهيمنة الإمبريالية.

ما قاله برّاك يندرج في سلسلة طويلة من الممارسات الاستعمارية التي تبدأ بالكلمة قبل أن تُستكمل بالقنبلة. فالاستعمار، كما أشار فرانتز فانون في «معذّبو الأرض»، لم يكن يفرض سلطته بالسلاح وحده، بل يصوغ صورة ذهنية للآخر تُجرّده من إنسانيته وتحوّله إلى موضوع للوصاية.

المستعمَر في نظر المستعمِر ليس كائناً مكتملاً، بل نصف إنسان، مخلوق يعيش في العاطفة والغريزة والفوضى. وحين يُجرَّد الآخر من إنسانيته بهذه الطريقة، يصبح العنف الممارس ضده واجباً أخلاقياً، أو تدخلاً تربوياً. من هنا، لا يمكن النظر إلى كلمات برّاك على أنها مجرد زلة؛ إنها تكرار معاصر لمنطق استعماري عمره قرون.

هذا المنطق يعيد إلى الأذهان مباشرةً ما كشفه إدوارد سعيد في «الاستشراق». الشرق في المخيال الغربي ليس مكاناً حقيقياً بقدر ما هو بناء خيالي: فضاء للفوضى، للعاطفة، للغرابة، في مقابل الغرب الذي يُقدَّم باعتباره عقلانياً منظّماً. وما فعله برّاك كان ممارسة لهذا الاستشراق بصيغته الأكثر فجاجة: ليس نصاً أكاديمياً يُكتب من بعيد، بل خطاب مباشر من قلب قصر رئاسي، يُملي فيه الأميركي على الصحافيين معنى «المدنية» كما يراها. في لحظة واحدة اختصر الرجل قروناً من التنميط: الشرق كفوضى تحتاج إلى تقويم، والغرب كمعلّم يوزّع الدروس.

وإذا نظرنا إلى تاريخ الاستعمار الأوروبي نجد أمثلة مشابهة كثيرة. الجنرال الفرنسي بوجو في الجزائر، في القرن التاسع عشر، كان يتحدث عن الجزائريين كـ«قطيع» لا يفهم سوى لغة العنف.

الاستعمار البريطاني في الهند صوّر السكان الأصليين كـ«أطفال» لا يعرفون مصلحتهم، فبرّر الوصاية عليهم بدعوى إدخالهم في طريق التقدم. وفي أفريقيا، ردّد المستعمرون أن السود «أقرب إلى الطبيعة»، أي إلى الحيوانية، ما يبرر إخضاعهم وتجنيدهم في معسكرات العمل القسري. كلمات برّاك ليست إلا صدى محدثاً لهذه اللغة، التي وإن بدت وكأنها اندثرت مع نهاية الاستعمار الكلاسيكي، إلا أنها عادت اليوم بوجه أكثر صفاقة، من دون الحاجة إلى أقنعة حضارية كثيرة.

في هذا الخطاب، يطلّ ما سماه سمير أمين «الفيروس الليبرالي»: تلك الأيديولوجيا التي ترفع شعار الحرية والديموقراطية، لكنها في العمق تحوّل السياسة إلى غطاء للعنف والاقتصاد وإلى أداة للنهب. الفيروس الليبرالي يتغذى على ازدواجية فاقعة: مبعوث يتحدث عن «المدنية» بينما يمارس الإهانة العنصرية، أو إدارة ترفع راية «حقوق الإنسان» فيما تبرر قصف المدنيين. هذه الازدواجية ليست عَرَضاً، بل جوهر النظام النيوليبرالي الذي ينتج «ديموقراطية منخفضة الكثافة»، كما وصفها أمين: واجهة شكلية تخفي حقيقة السيطرة.

أما أشيل مبمبي، فيرى أن السلطة الحديثة لا تُعرَّف فقط بقدرتها على تنظيم الحياة، بل بقدرتها على تحديد من يُترك ليموت. ما يسميه «سياسات الموت» يتجلى هنا بوضوح: حين يُقال عن سكان الشرق الأوسط إنهم «حيوانات فوضوية»، فهذا يضعهم في خانة من لا يستحق الحماية، من يمكن التضحية بهم بلا كلفة أخلاقية.

الكلمة تصبح هنا معادلة للرصاصة: تعيين موقع جماعي في خريطة العالم، حيث هناك من يعيش باعتباره مواطناً كاملاً، وهناك من يُترك ليموت لأنه فوضوي، متخلف، أو ببساطة زائد عن الحاجة.

وإذا استعرنا سؤال غاياتري سبيفاك: هل يمكن للتابع أن يتكلم؟ فإن حادثة برّاك تقدم جواباً عملياً قاسياً: التابع لا يُسمح له بالكلام إلا وفقاً لقواعد المهيمن. الصحافيون الذين يُفترض أن يسألوا ويحاسبوا، جرى إسكاتهم بخطاب وصائي يحوّلهم إلى مشكلة سلوك. في لحظة واحدة انتقلت السلطة من كونها موضوعاً للنقد الصحافي إلى معلمة تقرر لهم كيف يتحدثون. إنها مصادرة للصوت، تذكير بأن الاستعمار لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسيطر على شروط الخطاب نفسه.

هكذا نجد أن الحادثة لم تكن مجرد انفعال عابر، بل تجلٍّ حيّ لكل ما كتب عنه مفكرو ما بعد الكولونيالية: فانون في «نزع الإنسانية»، سعيد في «الاستشراق»، أمين في «الفيروس الليبرالي»، مبمبي في «سياسات الموت»، وسبيفاك في مصادرة صوت التابع. وهي تتطابق أيضاً مع تاريخ طويل من الإهانات الاستعمارية التي مارستها فرنسا في الجزائر، وبريطانيا في الهند، وبلجيكا في الكونغو، حيث جرى تصوير السكان دوماً ككائنات ناقصة لتبرير استغلالهم أو إبادتهم. الفارق أن برّاك لم يغطّ إهانته بخطاب طويل عن «رسالة الحضارة»، بل قالها بوضوح فجّ: أنتم تتصرفون كالحيوانات.

هذا الانكشاف قد يبدو صادماً، لكنه يعيد التذكير بأن الاستعمار، مهما غيّر وجوهه، لا يتخلى عن جوهره: نزع الإنسانية عن الآخر لتبرير السيطرة عليه. وإذا كان القرن التاسع عشر قد برر الاستعمار بالتمدين، فإن القرن الحادي والعشرين يبرره بالمدنية والديموقراطية. وفي الحالتين، تظل النتيجة واحدة: قتلٌ يُعرض كتنظيم، وإذلالٌ يُسوَّق كإصلاح، وهيمنةٌ تُقدَّم كوصاية.

بهذا المعنى، حادثة بعبدا لم تكن مجرد شذوذ ديبلوماسي، بل لحظة تعرٍّ تكثّف قروناً من الاستعلاء الإمبريالي. إنها تعيد إلى الواجهة حقيقة أن المعركة ضد الاستعمار لم تنتهِ، بل تبدّلت أدواتها: من البندقية إلى الكلمة، من الاحتلال المباشر إلى الإهانة العلنية، من الإدارة الاستعمارية إلى الفيروس الليبرالي الذي يغزو العقول قبل أن يستولي على الأسواق.

خاتمة

ما قاله توماس برّاك لا يمكن فصله عن سياق الدم الجاري في لبنان وفلسطين. فالمجازر الإسرائيلية، التي تحصد المدنيين يومياً، تحتاج دوماً إلى غطاء لغوي وأخلاقي يخفّف من وقعها أمام الرأي العام الغربي. وحين يصف مبعوث أميركي شعوب المنطقة بأنهم «حيوانات فوضوية»، فإنّه عملياً يوفّر هذا الغطاء: يحوّل الضحية إلى مذنب، والقاتل إلى «منظّم»، ويحوّل القصف إلى فعل تأديب ضد «فوضى»، لا إلى جريمة ضد الإنسانية. ب

هذه الطريقة يتكامل الخطاب مع الرصاصة، والإهانة مع القنبلة. الكلمات تسبق القصف وتشرعنه، والمجازر تجد في الوصف العنصري شرعية مسبقة تضعها خارج النقاش الأخلاقي. حادثة بعبدا لم تكن إذاً شأناً بروتوكولياً، بل حلقة في سلسلة الحرب الإمبريالية التي تُمارس بالسلاح واللغة معاً، إذ تصبح الكلمة أداة قصف لا تقل فتكاً عن المدفع، وتصبح المعركة على الكرامة والمعنى جزءاً لا يتجزأ من معركة البقاء.

أخبار سوريا الوطن-الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن