رولا عبدالله

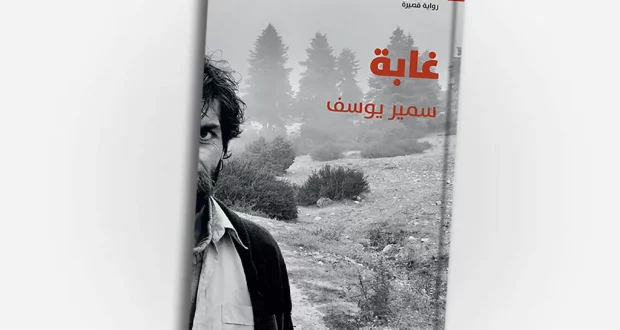

في نوفيلا “غابة”، الصادرة حديثاً عن دار نوفل/هاشيت أنطوان في 152 صفحة، يكتب سمير يوسف نصّاً يتأرجح بين السخرية والمرثية، بين النوستالجيا والصرخة، ليضع القارئ أمام المأزق المعاصر: كيف يمكن أن نحافظ على الجمال في زمن يكتسحه القبح، وكيف يبقى الأخضر ممكناً في عالم من السيليكون والبرمجيات؟

يوسف، الصحافي والكاتب اللبناني الذي يكتب بالفرنسية والعربية، يستثمر في هذا النص خبرته المزدوجة. لغته بعيدة عن الإنشاء، أقرب إلى السرد الصحافي، لكنها محمّلة بشعرية دفينة تتسرّب من التفاصيل. يحكي في الرواية عن جريمة. يضع القارئ مباشرة في قلب الحريق الذي سيشعل توماس، رئيس بلدية قرية فرنسية صغيرة، بسببه حرباً خفية ضد مشروع لتحويل قريته إلى نسخة قروية من وادي السيليكون. وعلى الرغم من كشف النهاية في الصفحات الأولى، فإن الرواية تحتفظ بإيقاع تشويقي، إذ يعود الراوي إلى الوراء ليكشف طبقات الصراع وأثمانه.

توماس بطل نوستالجي

توماس، المدرّس الرسّام ورئيس البلديّة، هو صوت الطبيعة في الرواية. يقود سيارته السوفياتية القديمة، يسقي زهرة الأوركيد، يطعم هراً برياً، ويتهيأ لليلة الحساب. في لحظة حاسمة، يختار إشعال النار في البيوت والآليات، لا بدافع جنون فردي، بل بدافع “العملية الجراحية” التي يريد بها إنقاذ قريته من الخراب الرقمي. توماس يسأل: “أليس من الجنون أن تقطع إيكيا شجرة كل دقيقة لنشتري منها؟”. ويحتجّ على استبدال الفونوغراف بسبوتيفاي، وعلى اختفاء السحر من الأرض.

لكن يوسف لا يقدّمه بطلاً تقليدياً. إيلينا، حبيبته، تذكّره بأن رومانسيته لا تناسب العالم دائماً. أما آري، الفتاة العشرينية، فهي الوجه الآخر لجيل السوشيال ميديا: مناصرة للبيئة، لكنها ضحيّة للتحرش الرقمي والابتزاز، وللتنميط الذي يجعل الجمال سلعة والمرأة قناعاً. عندما تُقتل آري، يدرك توماس أن معركته أكبر من أن يربحها وحده: “كنت نوستالجيّاً إلى عالم يمضي وينقلب، وبيديّ الاثنين لا يمكنني وقف تساقط أشجار الخريف”.

دوستويفسكي والحداثة المتوحشة

يلمّح يوسف مرارًا إلى دوستويفسكي. ليس فقط عبر تشبيه أحد الشخصيات بالكاهن الذي يقود “بويك” متسخة شبيهة بعالمه الروحي، بل في العمق: ثمة استعادة لأسئلة الجريمة والعقاب، وللهواجس الوجودية حول الحرية، العدالة، والذنب. لكن الفارق أن دوستويفسكي كان يواجه أسئلة الإيمان في روسيا القرن التاسع عشر، بينما يوسف يواجه أسئلة التكنولوجيا في أوروبا القرن الحادي والعشرين. الجريمة هنا ليست قتلاً فردياً، بل حريقاً احتجاجياً ضد نظام عالمي يبيع الهواء والماء والأرض.

قوة السرد وبلاغة الاقتباس

أحد أجمل ما في “غابة” أنها مشغولة بمقتطفات صغيرة تجعل الرواية نقداً ثقافياً بقدر ما هي حكاية. حين يقول توماس: “العالم لا يريد طرازاً جديداً من آيفون كل ستة أشهر”، لا يتحدث عن التقنية فقط، بل عن منطق الاستهلاك الذي يلتهم كل ما حوله. وحين يسأل بمرارة: “أين التيكتوكيون ليصوروا؟” بينما يحرق القرية، فهو لا يسخر فقط من السطحية، بل يعلن أن المأساة لم تعد تجد جمهوراً إلا إذا تحولت إلى “محتوى”.

يوسف يستعمل هذه المقتطفات ليُعرّي عصرنا: من الفونوغراف إلى سبوتيفاي، من صندوق الفرجة إلى نتفليكس، من غابة حقيقية إلى “قرية رقمية”. إنه ليس ضد التطور بحد ذاته، بل ضد اختفاء الجمال في خضمّه: “المشكلة ليست في سبوتيفاي بل في اختفاء الآلة الجميلة، الفونوغراف”.

ليست النوفيلا “غابة” مجرد قصة عن قرية فرنسية عام 2008، ولا عن حريق يرتكبه رئيس بلدية نوستالجي. هي نصّ عن حاضرنا: عن الحداثة التي تفترس البيئة، عن التسليع الذي يبتلع الجمال، عن الإنسان العصري القبيح الذي يزيّن قبحه بالسيليكون. يوسف، في لغته السردية البسيطة والمتينة، يقدّم مرآة داكنة تشبه روايات إدواردو غاليانو حين كتب عن “ذاكرة النار”، وتشبه نوستالجيا كنفاني حين رثى ما ضاع، وتشبه أسئلة إيكو حول الحداثة والسلطة.

بهذا المعنى، اللغة في “غابة” ليست وسيلة للتزيين، بل أداة نقدية، والبناء السردي ليس حيلة شكلية، بل انعكاس للفكرة الجوهرية: أن العالم المعاصر يضعنا أمام حقائق صادمة بلا مقدّمات، وأن السرد، مثل الطبيعة، يمكن أن يحترق فجأة من دون إنذار.

هذه الهجنة اللغوية هي ما يمنح النص خصوصيته: فهو يُذكّر القارئ بالصحافة حين يسرد بدقة مهنية، ثم يقفز إلى الشعرية حين يلمس التفاصيل الصغيرة (زهرة الأوركيد، الثلج الذي يصير استعراضاً، اللادا التي ترمز إلى عالم أكثر عدلاً).

في النهاية، يظل صوت توماس هو صوت الغابة. وإن كان محكوماً بالخسارة، فإنه يترك سؤالاً معلّقاً: هل يمكن للجمال أن يبقى، حتى حين يحترق؟ وهل يكفي أن نستعيد النوستالجيا، لنقاوم قبح هذا العالم؟

هكذا، يخرج القارئ من الرواية وهو محاصر بالأسئلة، مدركاً أن الحريق لم يكن في القرية وحدها، بل في قلب كل من شهد كيف يُستبدل الأخضر بالسيليكون، وكيف يغدو الجمال سلعة، والحياة نسخة رقمية.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن