| زياد غصن

كما باقي المناطق التي دخلت على خطّ المعارك العسكرية، شهدت مدن الغوطة وبلداتها دماراً كبيراً تفاوتت نِسبه تبعاً لعدّة عوامل، بعضها مرتبط بالمدّة الزمنية التي استغرقتها المعارك بين الجيش السوري من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة ثانية، وبعضها الآخر بموقع كلّ مدينة وبلدة على خريطة الانتشار الجغرافي للفصائل ومدى تهديدها لأمن العاصمة

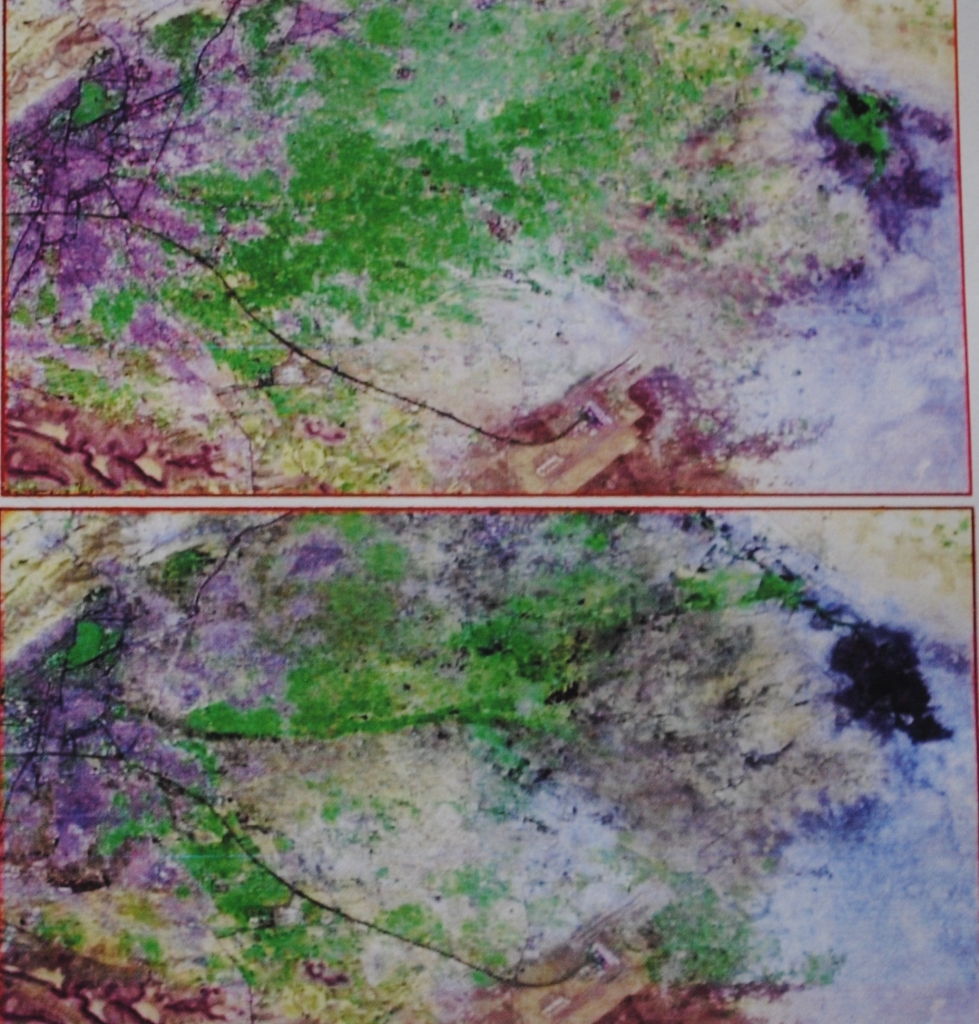

بعد خمس سنوات تقريباً على استعادة الحكومة السيطرة على عموم ريف دمشق، تجهد الغوطة لاستعادة بعضٍ من جوانب حياتها السابقة. إلّا أن تركة الحرب الثقيلة، والمتمثّلة في الدمار الهائل الذي لحق بالأبنية السكنية والأراضي الزراعية والورش الحرفية والصناعية، لا تزال تمثّل تحدّياً أساسياً، ولا سيما في ضوء ما تمرّ به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. ويجلّي ما تظهره الصور الفضائية الملتقطة للغوطة قبل سنوات الأزمة وخلالها، من تراجع ملموس في مساحة الغطاء النباتي، بوضوح، طبيعة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر المنطقة فيما لو تأخّرت مشروعات التعافي.

صورة فضائية تُظهر الفارق بين مساحة الغطاء النباتي في فترة ما قبل الحرب (فوق)، ونظيرتها في فترة ما بعدها (تحت)

صورة فضائية تُظهر الفارق بين مساحة الغطاء النباتي في فترة ما قبل الحرب (فوق)، ونظيرتها في فترة ما بعدها (تحت)تحدّيات كثيرة

إذا كان الدمار قد طاول مدينتَين تقريباً في الغوطة الغربية، هما: داريا والمعضمية، فإنه يشكّل حالياً القاسم المشترك لمعظم مدن الغوطة الشرقية وبلداتها، والتي لم تستثنِ منها المواجهات العسكرية سوى مساحة قليلة. وليس هذا فحسب ما يميز الشرقية عن الغربية ويجعلها محطّ اهتمام أكبر؛ بل إن المساحة الخضراء التي لا تزال تحتضنها الأولى أكبر بكثير من نظيرتها في الثانية، سواء قبل الأزمة أو خلالها، فضلاً عن عوامل أخرى متعلّقة مثلاً بالامتداد الجغرافي والتوزّع السكّاني وغير ذلك. إنّما عموماً، يمكن القول إن التحدّيات التي كانت تواجه منطقة الغوطة بقسمَيها الغربي والشرقي قبل اندلاع الأزمة تبدو متماثلة، وهي تتلخّص، بحسب الباحث في إدارة الموارد الطبيعية، موفق الشيخ علي، في «النمو السكاني من جهة، والهجرة من أرياف دمشق والمحافظات في اتجاه العاصمة ومحيطها من جهة ثانية، وهو ما أدّى، مع غياب أيّ مخطّط تنظيمي لمدن وبلدان الغوطة، ولا سيما المتاخمة لأحياء العاصمة، وعشوائية ما تمّ تخطيطه، إلى اقتلاع الأشجار وتوزّع أبنية عشوائية على حساب المساحات الخضراء». ويضيف الشيخ علي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن النمو السكاني «تَرافق كذلك مع ازدياد الضغط على الموارد المائية لأغراض الشرب، وازدياد حجم النفايات الصلبة المنزلية والصرف الصحي، بحيث أصبح مجرى نهر بردى الناقل الحصري والوحيد لها، ولا سيما صيفاً، بعد إضافة ما يجود به نبع بردى في الصيف إلى واردات نبع الفيجة لتغطية الاحتياج المائي لأغراض الشرب. والنتيجة: دوامة من التلوث في التربة والمياه السطحية والجوفية، أدّت إلى تدهور في إنتاجية ومساحات الأراضي القابلة للزراعة».

لكن مع دخول مدن الغوطة وبلداتها، ولا سيما الشرقية منها، على خطّ الأزمة، وما أدى إليه ذلك من نتائج كارثية، توسّعت قائمة التحدّيات التي تواجه المنطقة لتشمل الخسائرُ المتحقّقة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ارتفاع معدلات الفقر والحرمان، تراجع مؤشّرات الرأسمال الاجتماعي، حصول فجوة في المؤشّرات الديموغرافية، وغيرها من النتائج التي قد تكون متشابهة بين جميع المناطق السورية المتضرّرة بفعل الأزمة، إلّا أنها في الغوطة تحتفظ بخصوصية معينة. وبحسب بعض التقديرات الإحصائية غير الرسمية، فإن العدد التقريبي للسكان في المنطقة قُدّر في عام 2020 بحوالي 168 ألف نسمة، فيما تخلص الدراسة البحثية التي أجرتها وزارة الزراعة على الغوطة الشرقية، وهي تكاد تكون الوحيدة التي حاولت مقاربة أوضاع المنطقة وسبل إحياء النشاط الاقتصادي فيها، إلى أن 11.3% من إجمالي عدد أسر المنطقة تعيلها نساء، الأمر الذي يؤكد أن الاعتماد على عمل الإناث كمصدر أساسي أو إضافي لدخل الأسرة باتت نسبته أكبر، ولا سيما أن نسبة الإناث إلى الذكور وصلت في المنطقة المدروسة إلى حوالي 59% مقابل 41% للذكور.

تستقطب الزراعة أكثر من 61% من قوة العمل في الغوطة الشرقية

ورغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والنزوح والهجرة، إلّا أن النسبة العظمى من سكّان الغوطة الشرقية، والبالغة حوالي 32%، هي من الفئة العمرية القادرة على العمل، تليها نسبة الأطفال البالغة 20%، فالمراهقين (18%)، وأخيراً فئتَي الأطفال دون الخمس سنوات وكبار السنّ ولكلّ منهما 15%. وبحسب الدراسة، فإن نسبة الوافدين إلى المنطقة تصل إلى حوالي 20% من إجمالي عدد السكان، فيما يشكّل السكان الأصليون حوالي 80%. أمّا على صعيد الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فإن النتائج تُظهر انتشاراً كبيراً للفقر في منطقة يُفترض أنها مولّدة للدخل، إذ إن النسبة العظمى من الأسر، والبالغة حوالي 41%، صُنّفت ضمن خانة ما سمّته الدراسة «الفقر المعتدل»، فيما 29% كانت ضمن خانة الفقر الشديد. لكن الأكيد أن هذه النسب شهدت زيادة ليست بالقليلة بفعل التدهور الكبير في أوضاع البلاد عموماً خلال العامين الأخيرين، مع التذكير، هنا، بأن بعض الدراسات البحثية المنشورة قبل الأزمة كانت تتحدّث عن وجود مشكلة فقر في الغوطة.

الزراعة أولاً

تستقطب الزراعة أكثر من 61% من قوة العمل في الغوطة الشرقية، تليها الصناعة بحوالي 19%، فالتجارة ثالثةً بنحو 11%، وأخيراً تأتي الوظائف الحكومية بحوالي 8%. وعليه، فإن الزراعة تمثّل النشاط الاقتصادي الأبرز في المنطقة، على رغم تآكل المساحات المزروعة بفعل الزحف العمراني للمنشآت الصناعية وللأبنية السكنية، ومن ثمّ التحدّيات التي فرضتها الحرب على هذا القطاع. وتبيّن الدراسة المشار إليها أن «المساحات المزروعة بالمحاصيل شهدت في بعض البلدات استقراراً وثباتاً، في حين سجّلت تناقصاً أو تزايداً في أخرى»، مُرجعةً الزيادة إلى «أسعار البيع الجديدة المجزية، إضافةً إلى تحقيق مردود شبه يومي من بيع الإنتاج». وتفيد بأن «المساحة المزروعة بالخضر والمحاصيل الصيفية تميّزت بالاستقرار عند مستوى 1800 هكتار كمجموع عام في الغوطة بين عامَي 2011 و2020، بينما زاد متوسّط المساحة المزروعة بالمحاصيل والخضر الشتوية من نحو 1728 هكتاراً عام 2011 إلى نحو 1870 هكتاراً عام 2020، بنسبة قدرها 8%. أمّا مساحات الأشجار المثمرة، فقد انخفضت بشكل حادّ من 2270 هكتاراً عام 2011 إلى 803 هكتارات عام 2020، أي بنسبة تُقدَّر بحوالي 65%، والسبب هو عمليات القطع والتدمير خلال سنوات الأزمة ولأغراض الاحتطاب بغية استخدامها للتدفئة بشكل خاص». أمّا في ما يتعلّق بالثروة الحيوانية، فإن البيانات تشير إلى أن العدد الإجمالي لقطيع الأبقار انخفض بنسبة قدرها 50%، ولقطيع الأغنام بنسبة تقدَّر بحوالي 23%، فيما وحده قطيع الماعز الجبلي زاد بأكثر من 34.6%.

في مواجهة الأثر التراكمي لسنوات ما قبل الأزمة وخلالها، يمكن لحظ جهود على محورَين: الأول، يتمثّل في المشروعات المنفَّذة والمدعومة تمويلياً وفنياً من قِبَل عدّة منظّمات أممية ودولية، وهي غالباً ما تندرج في إطار مشروعات دعم سبل العيش. أمّا المحور الثاني، فهو الذي تعمل عليه مجموعة من الباحثين في وزارة الزراعة، ويقدّم رؤية أوّلية تقوم باختصار على «زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والغذائي في المستقبل القريب ليصل إلى المستوى الذي كان سائداً قبل الأزمة، مع لحظ زيادة معادلة للزيادة في عدد السكان، وبالتالي وضع أهداف إنتاجية كمية محددة تعادل القيم التي كانت عليها قبل الأزمة، مضافة إليها نسبة تقديرية بقيمة 10%. أمّا في المدى الطويل، فيتمّ تغيير هذه الأهداف الكمّية بشكل دوري، لتأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقّعة في تقديرات الطلب على كلّ نوع من أنواع الإنتاج الزراعي، بحسب الخطة الزراعية والموارد المتاحة والفرص البديلة للإنتاج».

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار

syriahomenews أخبار سورية الوطن

syriahomenews أخبار سورية الوطن